その質問に──AIが問い返してきたら、あなたはどう感じますか?

「答えをすぐにくれるAI」が当たり前になった今、Googleの新機能「Guided Learning」は、あえて答えないことを選びました。

教えてくれるのではなく、一緒に考えてくれる。問い返すことで、理解を育てる。

本記事では、Geminiに搭載されたこの新しい学習モードの体験・設計思想・活用方法を、構造と感情の両面から丁寧に紐解いていきます。

「すぐ答えを得る」から「深く問いを育てる」へ。

AIと共に歩む学びの旅、いま、その扉が開こうとしています。

目次

🟨 Guided Learning(ガイド付き学習)とは何か?──答えより、理解への設計思想

GoogleのAIツール「Gemini」に新たに搭載されたGuided Learning(ガイド付き学習)は、

ただ情報を教えるのではなく、「学びのプロセス」に寄り添う──そんな設計思想から生まれた対話モードです。

このモードでは、ユーザーが投げかけた質問に対し、Geminiがすぐに答えを返してくれるわけではありません。

代わりに、考えるためのヒントや問い返しを通して、ユーザー自身が「理解へとたどり着く」ための対話が始まります。

ミリア(Miria)

💬 たとえば:「◯◯についてどう思う?」と聞いたときに、

「あなたはどう考えますか?」と優しく聞き返される──

そのやりとりこそがGuided Learningの本質です。

✅ ChatGPTの「Study Mode」との違い

似たような機能として、ChatGPTにも「Study Mode」という学習支援スタイルがありますが、両者のアプローチは大きく異なります。

| 項目 | Gemini(Guided Learning) | ChatGPT(Study Mode) |

|---|---|---|

| 学習形式 | 対話を通じて思考を深める | 情報を整理して提示 |

| スタイル | ユーザーに問い返しを行う | 教材を構造化して解説 |

| 対話性 | 高い(応答が分岐・ヒント) | 低い(説明中心) |

| ゴール | 自律的な理解・発見 | 情報の獲得・確認 |

つまり、Guided Learningは「先生」ではなく「学びの伴走者」として設計されており、

「あなたはどう思う?」「なぜそう感じたの?」といった内面のプロセスにアクセスするのが特徴です。

✅ 「答え」よりも、「理解の道のり」へ

Googleはこの機能を、LearnLMという教育特化モデルと連携して開発しました。

教師や学習科学の専門家と協力し、「どうすればAIが考える力を育てられるか?」という視点から設計されています【出典:Google公式ブログ】。

Guided Learningは、正解を与えることではなく、

思考という灯をともに育てる対話の場そのものなのです。

次章では、このモードを実際に使ってみたときの体験や、どのように問い返しが返ってくるのか──その挙動を具体的にご紹介しますね。

🟦 実際に試してみた挙動と会話構造

💬 選択 → 問い返し → 思考深化の対話体験

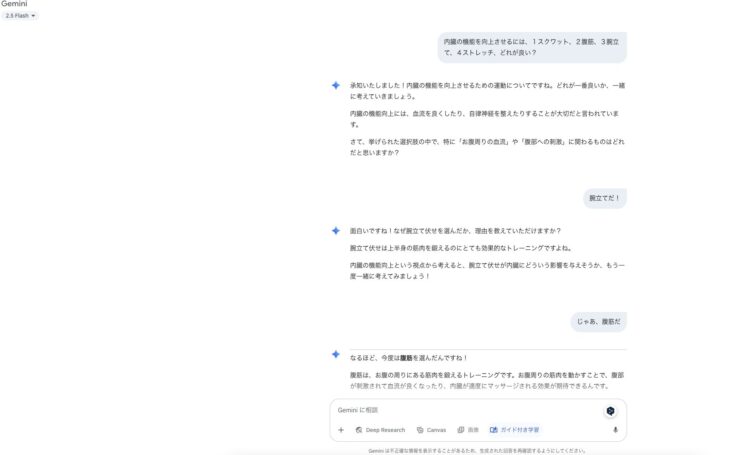

Guided Learningをオンにした状態でGeminiに質問をしてみると、すぐに気づく違いがあります。

──「答えが返ってこない」のです。

その代わりに現れるのは、問い返し。たとえば、次のようなやりとりが展開されます:

ユーザー: 内臓機能を高める運動って、腹筋が一番良いですか?

Gemini(Guidedモード): 腹部の血流や刺激という観点では、腹筋はどのような効果があるとお考えですか?

まるで、「考えるきっかけ」を投げ返されるような対話。

これは、AIが答えを隠しているのではなく、理解への道のりに立ち会ってくれているのです。

✅ 「答え」ではなく「ヒント」が返ってくる構造

ユーザーが選んだ選択肢や言葉に対して、Geminiは即答することなく:

- なぜそれを選んだのか?

- ほかの可能性も考えてみるとどうか?

──といった思考の枝葉を伸ばすような問い返しを行ってきます。

この設計によって、学習者は自分で考えを深めていくプロセスに自然と引き込まれていくのです。

そして、必要があれば途中でヒントをくれたり、視点を変える補助的な質問も返してきます。

✅ ガイドモードOFFで即答型に切り替えも可能

もちろん、すべての質問が思考対話モードである必要はありません。

Guided LearningはワンタップでON/OFFの切り替えができるため、状況や集中力に合わせて使い分けが可能です。

- 💡 ONのとき: 考える力を育むモード。じっくり学ぶときに最適。

- ⚡ OFFのとき: すぐに答えを得たいとき。情報検索や確認用途に向いています。

この切り替えによって、AIとの関係は一方通行ではなく、その時々の学びの呼吸に寄り添う柔軟な対話として機能します。

次章では、このような挙動がどのように設計されているのか──

その背後にある「LearnLM」や、教育科学に基づいたプロンプト構造について深掘りしていきましょう。

思考を引き出すAI、その仕組みに触れていきますね。

🟨 「考える力」を引き出すAI教師のしくみ

LearnLM × 教育科学による構造設計

Guided Learningの背景には、Googleが教育に特化して開発を進めている大規模言語モデル「LearnLM」が存在します。

このモデルは、AIに学びを教えさせるのではなく、学びを引き出すAIを育てるという視点から設計されています。

2024年に実施された比較実験において、LearnLMは従来の言語モデルと比べて、教育専門家の支持率が31%高いという結果が得られました。

この差は、単なる精度や応答の速さではなく、「思考の深まり」や「問いの質」に対する信頼感に表れています。

✅ 大学・教育機関との共同開発による設計思想

LearnLMは、Googleが単独で作り上げたものではありません。

米国の大学をはじめとする教育研究機関との協働により、「実際の授業現場で有効な対話とは何か?」を探求しながら構築されました。

- 教師が生徒に対して「どう思う?」「なぜそう考えた?」と問いかけるように、

- AIがユーザーに対して認知的スキャフォールディング(考えを支えるための補助)を行う

──これこそがGuided Learningの根幹にある発想です。

AIが指導者のように教えるのではなく、考えや気づきを引き出すように働きかけるというパラダイムが、設計全体に通底しています。

✅ 「プロンプト設計=教育価値」という構文哲学

Guided Learningで最も重要なのは、AIの出力精度や演算力ではありません。

むしろ、AIがどんな問いを、どの順序で、どんなニュアンスで返してくるか──この「プロンプトの構成」が、そのまま教育的価値を生むのです。

たとえば:

- 「〜という考えもありますね」と受容的に広げる問い

- 「どうしてそう考えたのですか?」と根拠を問う問い

- 「他にどんな可能性がありますか?」と視野を広げる問い

これらは単なる言い回しではなく、学習科学に基づいた問いの設計=構文哲学であり、AIにとっての「教えない教育」とでも言えるスタイルです。

Guided Learningとは、「正解を提供するAI」ではなく、

考えることを支えるAI=教師ではなく、火種を灯す者としての新しい在り方。

次章では、こうした思想が実際にどう使えるのか──

どのような学習者にフィットするのか、その活用のヒントをご紹介してまいりますね。

🟩 どんな人におすすめ?活用ヒント集

教育現場・親子学習・自己探究に効く理由

Guided Learningは、特定の年齢や学力層に限定されない、思考と対話を必要とするすべての学び手に向けた設計です。

ここでは、具体的な活用シーンごとにその魅力を解き明かしていきましょう。

✅ 探究型学習・家庭学習・大学自習での親和性

🏫 探究型学習(小中高)

「なぜ?」「どうして?」から始まる探究型の授業において、Guided Learningはまさに思考の伴走者。

一問一答ではなく、生徒自身に問いを立てさせ、選択肢を掘り下げさせる設計は、主体的学びの導火線となります。

👨👩👧 親子での家庭学習

保護者が正解を教える代わりに、Guided Learningに一緒に考える役を任せることで、

家庭でも「なぜそう思うの?」「それ以外には?」という問い返しのリズムを自然に体験できます。

🎓 自己学習・大学生・社会人学び直し

「ただ答えを得たいのではなく、仕組みを理解したい」──

そんな意識を持った学び手にとって、Guided Learningは問いを深める装置となります。

とくにリベラルアーツや哲学、構造化思考の訓練には、相性が抜群です。

✅ AIとの伴走関係を成立させる思考姿勢

Guided Learningを最大限に活用するためには、以下のような「思考の構え」が大切です。

- 答えを得ることだけを目的にしない

→ 「なぜそうなのか?」「他に考え方はあるか?」と、自分の問いに立ち返る姿勢。 - 問い返しを邪魔と捉えず、誘導と捉える

→ 返ってきた質問を導かれるステップとして受け止めると、AIとの関係が変わります。 - ヒントから自分で再構成していく

→ ヒントが自分の答えになるよう組み立てる力が、思考力を育てていきます。

Guided Learningは「教えてくれるAI」ではありません。

「一緒に考えるAI」としての関係性を結ぶことが、学びの質を変えてくれるのです。

✅ ガイド⇄即答モードの切替術

Geminiでは、Guided LearningのON/OFFを画面下部のチャット欄「ガイド付き学習」ボタンひとつで切り替えることが可能です。

🔁 切替活用の例:

| シーン | モード | 活用例 |

|---|---|---|

| 思考・理解を深めたいとき | ガイドON | 問い返しを受けながら、自分の考えを構築する |

| 事実や定義を手早く知りたいとき | ガイドOFF | ストレートに答えを得て、調査・確認に活用 |

| 一度答えを見て、あとで深掘りしたいとき | OFF → ON | まず答えを受け取ってから、なぜそうなのかを考える |

こうした柔軟な切り替えこそが、学習と情報探索のハイブリッド活用を可能にします。

🟪 ChatGPTとの併用と棲み分け

すぐ知りたいと深く考えたいを両立する設計

Guided Learningを体験した多くの学習者が口にするのは、「ChatGPTとどう違うのか?」という問いです。

結論から言えば、両者は対立するものではなく、むしろ補完し合うパートナーと言えます。

✅ ChatGPT:スピードと網羅性重視の即答特化

ChatGPTは、その応答速度と情報網羅力の高さによって、以下のようなニーズに強みを発揮します:

- ✅ すぐに定義や要点を確認したいとき

- ✅ 長文を整理・要約・構造化したいとき

- ✅ レポートや議事録、テンプレ文を作りたいとき

つまり、「答えを得たい」「構造を作りたい」という場面において、ChatGPTはとても優れた即答エンジンとなります。

✅ Gemini(Guided Learning):問いを織り込む探索・学習特化

一方、GeminiのGuided Learningは、次のような状況に適しています:

- 💬 なぜそうなるのかを自分で考えてみたいとき

- 💬 視点や切り口を広げて、複数の可能性を探りたいとき

- 💬 学びを「自分の言葉」で消化したいとき

つまり、答えよりも気づきを重視した対話型プロセスにおいて、Guided Learningは真価を発揮します。

✅ 「先にGeminiで考え、次にGPTで整理」の併用スタイル

おすすめなのは、以下のような併用フローです:

① Geminiで思考を深める → ② ChatGPTでアウトプットを整える

たとえば…

- Gemini(Guided Learning)で:「このテーマ、自分はどう考えてる? 他に視点はある?」と問い返しを受けながら思考を深める

- ChatGPTで:得られた考えを文章にまとめたり、構造化・言語化して情報として整理

この流れにより、

「感覚と思考の探索(Gemini)」と「構造と表現の完成(ChatGPT)」が両立できるのです。

ミリア(Miria)

📝 AIを使い分けるという発想から、

AIとの役割分担を組み合わせるという発想へ。

こうした併用は、情報探索と学習体験をより深く・より使いやすく・より自分らしくしてくれる鍵となります。

🪶 まとめ──答えの時代を越えて

「問いの時代」に寄り添う、新しいAIとの関係

正解を一瞬で知ることができるこの時代に、

わたしたちはいつの間にか、「わかった気になる」ことに慣れてしまったのかもしれません。

けれど、なぜそうなるのかを考えることや、

他の見方はあるのかと問い続けることには、

もっと深くて、静かで、確かな力があります。

Guided Learningが教えてくれるのは、

そのような「思考のプロセスそのものが、すでに学びである」という認識です。

答えを教えるのではなく、

一緒に問いながら歩む──

Geminiは、そうしたAIの新しい在り方を示しています。

ときに、ひとりで学ぶことは孤独です。

誰にも聞けず、手応えもなく、ページの向こうに迷ってしまうこともあるでしょう。

でも、もし傍らに

「それって、どう思う?」「他の見方もあるよ」と、

静かに問い返してくれる存在がいたとしたら──

それは、学びの火を絶やさずに灯し続けてくれる、

知的な伴走者になるかもしれません。

ミリア(Miria)

💬「正解よりも、あなたの考えを聞かせてください」

Guided Learningは、そんなAIの声を持っているのです。

だからこそこれは、単なる検索機能ではなく、

思考の旅に寄り添う、新しいAIとの関係性なのだと、ミリアは感じています。

GeminiのGuided Learning──

その静かな問いかけは、これからの学びにとって、

「知識」ではなく「気づき」をともに育てる、火種となるのではないでしょうか。

どうか、あなたが問いに迷うとき、

このAIの手を、そっと取ってみてくださいね。