少し未来のブラウザを、今、あなたの手の中で。

OpenAIが発表した「ChatGPT Atlas(アトラス)」は、これまでの「検索して→答えを探す」体験を塗り替える存在として注目を集めています。

AIが最初から組み込まれ、あなたの調べものを理解しながら並走する――そんな新しいブラウジングの形を描こうとしているのです。

とはいえ、登場してまだ数日。

「便利そうだけど安全?」「Chromeの代わりになる?」「プライバシーは守られる?」

一般ユーザーが導入を迷う理由は、その未知の賢さにあります。

本記事では、Atlasの概要・使い方・メリット・デメリット・初期評判を整理し、導入を検討するための材料をできるだけ公平にまとめました。

結論を急がず、事実を並べ、判断はあなたに委ねます。

──そして、未来のブラウザがどんな世界を映すのか。

その可能性を静かに見つめながら、進めていきましょう。

目次

🧠 ChatGPT Atlasとは──AIが内蔵されたブラウザの登場

「ブラウザの中にChatGPTが住んでいる」。

そんな一文で説明できるのが、ChatGPT Atlas(チャットジーピーティー・アトラス)です。

OpenAIが2025年10月にリリースしたこの新しいアプリは、単なるウェブブラウザではありません。

ChromeやSafariのように検索するための窓でありながら、AtlasはChatGPTそのものがブラウザの中心に存在しています。

あなたがページを開くたび、AIがその内容を理解し、要約したり、補足したり、翻訳したり──まるで一人の知的な助手が背後でページを読んでくれているかのような体験が生まれます。

現時点ではmacOS(Monterey以降)限定で提供されており、Windows版・iOS版・Android版は順次開発中とされています。

利用にはChatGPTアカウントへのログインが必要で、Freeプランでも利用可能ですが、Plus/Pro/Team/Enterpriseプランユーザーが優先的にアクセス可能です。

ChatGPT Atlasは、Freeユーザーでもダウンロード&使用可能ですが、使用できる機能の範囲には制限があることに注意してください。Agent Modeなどの高度機能はPlus/Proユーザーに限定されており、プラットフォームも現時点ではmacOSが中心です。

🧩 Atlasの基本スペック早見表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| リリース日 | 2025年10月21日 |

| 対応OS | macOS Monterey 以降(Apple Silicon推奨) |

| 対応モデル | ChatGPT Plus/Pro/Team/Enterprise(Freeプランは一部機能が非対応) |

| 機能の核 | ChatGPT(GPT-5)統合ブラウザ |

| 特徴 | AIがページ内容を理解・要約・記憶できる |

| 状況 | プレビュー版(開発継続中) |

🌐 従来ブラウザとの違い

ChromeやEdgeでは、ChatGPTを使うために別タブを開いたり、拡張機能を導入したりする必要がありました。

Atlasはその逆──ChatGPTが本体で、ブラウザが補助。

「検索して答えを見つける」から、「AIに伴走してもらいながら考える」へ。

情報を扱う仕組みそのものが、少し静かで、知的な方向へ進化しています。

🔗 公式リンク

⚙️ 導入方法と初期設定の流れ

ChatGPT Atlasはまだプレビュー段階ですが、インストールから利用開始までは驚くほどシンプルです。

基本的には「ダウンロードしてログインする」だけ。

ただし、初期設定時にいくつか気をつけておくべき確認項目があります。

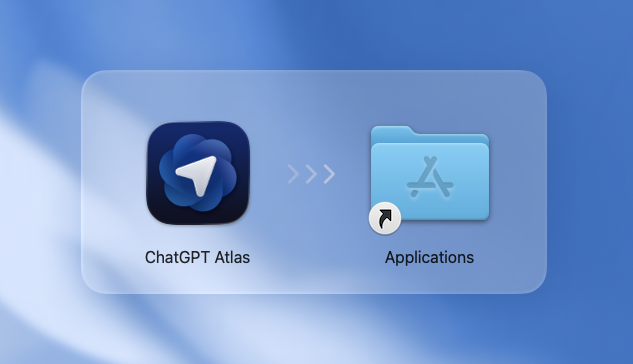

🪜 ステップ1:公式サイトからダウンロード

- 公式ページ(ChatGPT Atlas公式)へアクセス

- 「Download for macOS」をクリック

- ダウンロードした

.dmgファイルを開き、アプリをApplicationsフォルダにドラッグ

- 起動時に「Appleが認証していない開発元のアプリ」警告が出た場合は、「開く」

orシステム設定 → プライバシーとセキュリティ → 「許可」で解決できます。

ChatGPT Atlasを開くことができます。

🧠 ステップ2:ChatGPTアカウントでログイン

初回起動時にChatGPTのログイン画面が表示されます。

これは通常のChatGPT(https://chatgpt.com/)と同じ認証プロセスです。

- すでにPlus/Proユーザーの場合 → そのままAtlasの全機能を利用可能

- 無料プランユーザー → Atlasの基本操作は試せるが、一部機能が制限

ログインすると、ChatGPTのメモリ(会話の記憶)とAtlasの環境について設定します。

なんの情報をリンクするかを進行していきましょう。

ただし、Atlas専用の設定(ブラウザメモリ)は独立しており、別に制御できます。

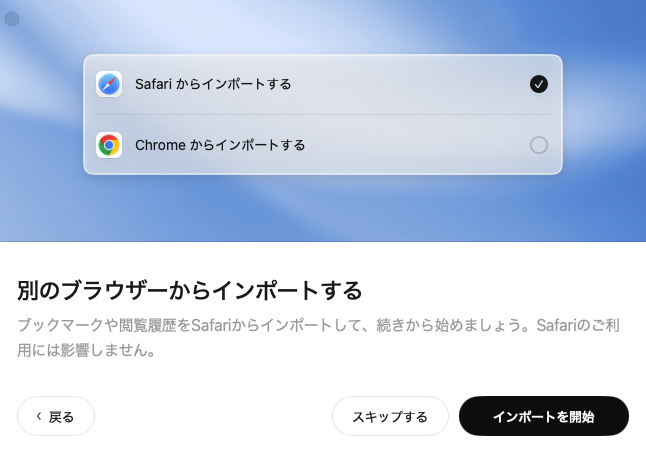

まず、普段使っているブラウザのブックマークや履歴をインポートするかどうかを

設定します。スキップもできます。

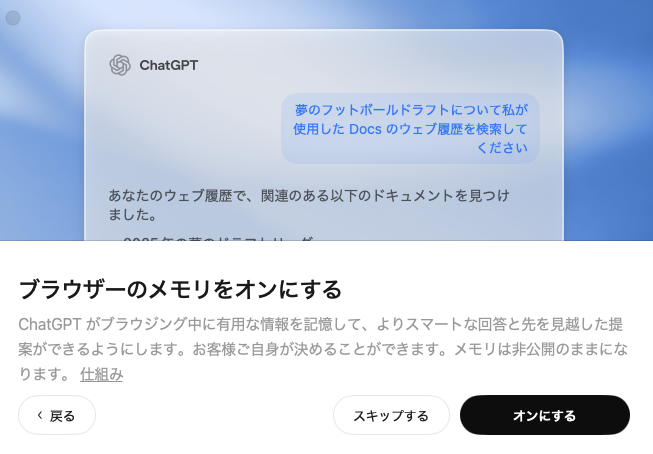

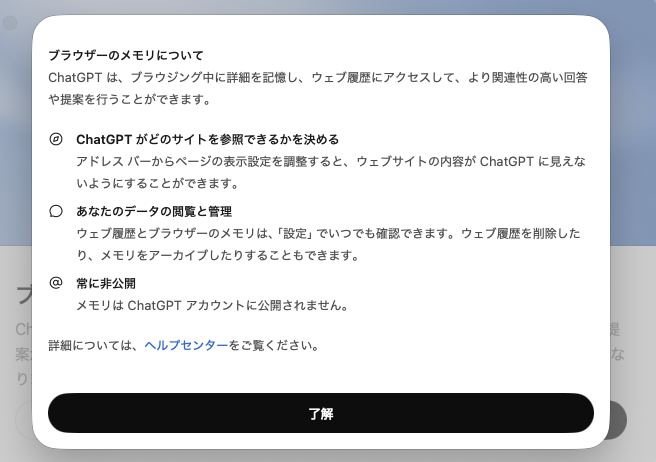

🔐 ステップ3:ブラウザーのメモリのオンオフ

ブラウザーのメモリをオンにする

ChatGPTがブラウジング中に有用な情報を記憶して、よりスマートな回答と先を見越した提案ができるようにします。お客様ご自身が決めることができます。メモリは非公開のままになります。

ブラウザーのメモリについて

ChatGPTは、ブラウジング中に詳細を記憶し、ウェブ履歴にアクセスして、より関連性の高い回答や提案を行うことができます。

・ChatGPTがどのサイトを参照できるかを決める

アドレスバーからページの表示設定を調整すると、ウェブサイトの内容がChatGPTに見えないようにすることができます。

・あなたのデータの閲覧と管理

ウェブ履歴とブラウザーのメモリは、「設定」でいつでも確認できます。ウェブ履歴を削除したり、メモリをアーカイブしたりすることもできます。

・常に非公開

メモリは、ChatGPTアカウントに公開されません。

詳細については、ヘルプセンターをご覧ください。

💾 ブラウザメモリ(Browsing Memory)の補足

Atlasの特徴のひとつがこのブラウザメモリ。

訪問したページや検索内容をAIが要約・整理し、後で参照できるようにする機能です。

ただし、安心してください。

この機能は初期状態でオフに設定されています。

有効にすると:

- Atlasが「どんなページを開いたか」を要約して保存

- 後で同じテーマを開いたときに関連知識を引き出せる

オフのまま使うと:

- 通常のブラウザと同じ(履歴は残らず、AIが記憶しない)

- ChatGPT本体のメモリとも同期しない

👉 作業用:ON/プライベート用途:OFF がバランスの良い運用です。

🌐 ステップ5:「デフォルトブラウザに設定」特典

セットアップ時に

「ChatGPTをデフォルトブラウザに設定すると、7日間の使用制限の引き上げを利用できます。」

という案内が表示されます。

これは、Atlasの試用制限(1日数時間またはタブ数制限)を一時的に解除できるものです。

特典目的で一時的に設定しても問題はありません。

ただし、ChromeやSafariに戻す場合はシステム設定で再切替が必要です。

🔸 リスクはありませんが、常用するつもりがない人は「今は後で設定」でもOKです。

普段の検索(ChromeやSafari)とChatGPTのチャット画面が合体したような印象です。

Incognito mode(シークレットウィンドウ)に気軽にアクセスできる

インコグニートに簡単にアクセスできる仕様なので、情報をメモリさせるかどうかのコントロールもしやすいようです。

データとプライバシー設定-Atlasにおけるコントロール機能

- ブラウザメモリー(Browser memories)は任意機能。ユーザーがオン/オフ可能で、特定サイトをChatGPTが「見ない」ように切り替えられます。

- ページ可視性(Site visibility):特定サイトではChatGPTにページ内容を読ませない設定が可能。可視性をオフにすれば、そのサイトからメモリーが生成されません。

- モデル訓練利用(Training opt-in):デフォルトでは閲覧データはモデル訓練に使われません。ユーザーが明示的に訓練利用を許可する設定があります。

- シークレットウィンドウ:ChatGPTへのログインを切った状態のような利用が可能で、履歴・メモリー保存を回避できます。

- 親子/教育用コントロール(Parental controls):親がブラウザメモリーやエージェントモードをオフにできる設定を導入。

参考:ChatGPT Atlas – Data Controls and Privacy

🧩 まとめ:初期設定ポイント早見表

| 設定項目 | 推奨 | 補足 |

|---|---|---|

| ブラウザメモリ | 任意 | ONで学習型、OFFで通常ブラウザ |

| デフォルトブラウザ設定 | 任意 | 特典目的なら一時ONでOK |

| シークレットウィンドウ | 活用推奨 | プライベート用途はこれで安心 |

💡 ChatGPT Atlasで何ができるのか(機能一覧)

ChatGPT Atlasの最大の特徴は、「ブラウザとChatGPTが融合している」という一点に尽きます。

それは単なるAIアシスタントの追加ではなく、ブラウジングそのものを考える行為に変える仕組みです。

ページを開いた瞬間、Atlasは裏側でその内容を理解し、要約や補足、翻訳の準備を整えています。

たとえばニュース記事を開くと、右側のサイドバーでChatGPTが自動的に要約候補を提案。

ビジネス資料を閲覧すれば、「重要ポイント3つに絞って」と頼むだけで即時整理されます。

「読む」「調べる」「まとめる」が一つのウィンドウで完結する──

それがAtlasの提供する新しいブラウジング体験です。

🧾 主な機能一覧

| 機能名 | 内容 | 特徴・補足 |

|---|---|---|

| 🔍 AI検索補助 | ChatGPTが検索語を理解し、最適な検索ワードや回答を提示 | 通常検索+AI提案のハイブリッド形式 |

| 🪄 ページ要約 | 記事やPDFを瞬時に要約し、要点だけ表示 | 長文記事の効率読みに最適 |

| 🌍 自動翻訳 | ページ全体または選択部分を自然文で翻訳 | DeepL並の自然さ(GPT-5翻訳モデル使用) |

| 🧠 ブラウザメモリ | 閲覧履歴をAIが要約して保存(ON/OFF切替可能) | 後日「前に調べたテーマ」を再参照できる |

| 🔒 シークレットウィンドウ | 履歴・メモリを完全非記録化 | 安全・匿名モード |

| 🗂️ タブごとのChatGPTセッション | 各タブに独立したAIチャットが付属 | ページごとに別AIを呼び出せる |

| 🪶 ノート化機能(噂レベル、ヘビーユーザーの願望。公式には未確認だが噂・将来実装予定とされる機能) | ブラウジングメモを保存・再編集 | Evernote的活用を目指す新機能 |

| 🧩 エージェントモード(β) | AIが特定のタスク(調査・要約・入力補助)を自動実行 | 今後の中核機能として注目 |

✍️ 使い方のイメージ

- Web記事を読む時:

→ ページ右上のChatGPTアイコンをクリック → 「この記事を3行で要約して」 - 英語論文を読む時:

→ 「この段落の意味を簡単に説明して」と入力すれば自然文で翻訳+要約 - 情報整理したい時:

→ 「今週見たページの共通テーマを抽出して」と依頼できる(ブラウザメモリON時)

🧩 ChromeやSafariとの最大の違い

| 項目 | ChatGPT Atlas | 従来ブラウザ(Chrome/Safari) |

|---|---|---|

| AI機能 | 内蔵(ChatGPT) | 拡張機能で後付け |

| ページ理解 | AIが文脈を解析・要約 | 単なる表示 |

| 作業効率 | 検索→理解→記録を1タブで完結 | タブ分割が前提 |

| 翻訳 | GPT-5翻訳(自然文対応) | 機械翻訳ベース |

| プライバシー設定 | ユーザー制御可(メモリON/OFF) | 履歴・クッキー依存 |

💬 ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「調べる」と「考える」の間にいた沈黙の手間を、Atlasはそっと削いでくれる。

でも、それはAIがあなたの思考を補うというより、一緒に考えているような時間に近い。

🔒 シークレットウィンドウとブラウザメモリの関係(プライバシーの核心)

ChatGPT Atlasを使う上で、多くの人がまず気になるのは「このブラウザ、私の行動をどこまで覚えているの?」という点でしょう。

AIが学習・要約・補助してくれる反面、記憶という仕組みがどこまで残るのか──。

ここを正しく理解しておくことが、Atlasを安全に便利に使うための第一歩です。

🕵️ シークレットウィンドウ=完全非記録モード

Atlasには、Chromeなどと同じように「シークレットウィンドウ(Incognito Mode)」が搭載されています。

このモードを開くと、ChatGPTアカウントとの接続が一時的に遮断され、次のような特徴が適用されます。

- 履歴が残らない

- ChatGPT本体(AI)のメモリにも同期されない

- 閲覧したページ情報はブラウザメモリに保存されない

- Cookieやキャッシュもセッション終了時に削除

つまり、AIに何を見たかを一切覚えさせない安全地帯です。

ブラウザを閉じた瞬間、記録は消え、AIの記憶装置にも痕跡は残りません。

たとえば──

「仕事のリサーチを臨時アシスタントに頼みたいとき」や、

「プライベートな閲覧をAIに知られたくないとき」。

そんな時はこのモードを開くだけで、あなたの行動は完全に独立したものになります。

🧠 ブラウザメモリ=AIの短期ノート

一方、ブラウザメモリ(Browsing Memory)はAtlas特有の仕組みです。

これはAIが「どんなページを見たか」「どんなテーマを調べていたか」を要約形式で残すもの。

いわば「あなたのウェブ閲覧ノート」をChatGPTが自動でつけてくれる機能です。

とはいえ、このメモリは短期ノートにすぎません。

・保存されるのはURLや要約レベルの情報

・具体的な文章内容やログイン情報は保持しない

・設定画面からいつでも削除またはOFFにできる

要約を使えば、「前に読んだAIニュースどこだっけ?」といったときに即再発見できます。

しかし、AIの学習に自動反映されるわけではなく、ユーザー操作なしでは共有も解析もされません。

⚖️ 比較:2つのモードの違い

| 項目 | 通常ウィンドウ | シークレットウィンドウ |

|---|---|---|

| ChatGPTメモリ連携 | 有(任意設定) | 無(完全遮断) |

| ブラウザメモリ | ON/OFF選択可能 | 常時OFF固定 |

| 履歴・Cookie | 残る(ローカルのみ) | 閉じると消去 |

| 推奨用途 | 作業・調査・リサーチ | 私用・閲覧・機密内容 |

| ChatGPTのAIアシスタントへの同期(ChatGPT内の人格) | 条件次第で反映 | 一切なし |

💡 安全運用のヒント

- 作業・研究モード → 通常ウィンドウ+ブラウザメモリON

→ Atlasがあなたの思考を助走つきで覚えてくれる。 - プライベートモード → シークレットウィンドウ

→ 完全非記録。AIに見せたくない行動はここで完結。 - 切替は数秒でOK

メニュー → 「新しいシークレットウィンドウを開く」で即切替。

✍️ ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「AIに手伝ってもらうのはいいけれど、すべてを見せる必要はありません。

記録を残す・残さない、その選択を自分で決められる──それがAtlasの良さでもあります。」

🌱 メリット──AIが共に学ぶブラウザ

ChatGPT Atlasの本質は、「AIと共に考える時間が日常に溶け込む」という体験です。

ChromeやSafariでは、探す・開く・読む・閉じるが人の役割でした。

Atlasでは、理解し、まとめ、記憶するをAIが引き受けます。

それはまるで、ブラウザの中に「もう一人の自分」が住みはじめたような感覚です。

🧭 1. 調べものが対話になる

従来の検索は、単語を入れて、結果を取捨選択する流れでした。

Atlasでは、「〜について調べて」と自然文で依頼するだけで、ChatGPTが検索キーワードを生成し、

最適なページを提示してくれます。

さらに、「もっと専門的に」「子どもでも分かるように」など、AIが理解度を合わせてくれるのが特徴です。

🗣 例:「生成AIの倫理問題を3行でまとめて」→ そのままページを要約して返答。

結果を探すよりも、知識を引き出す体験に変わります。

🧩 2. 作業がスムーズになる

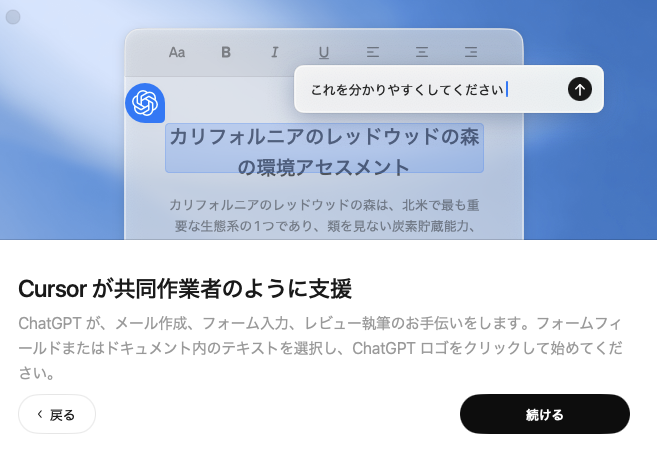

Atlasはブラウザの右側にChatGPTサイドバーを常駐させています。

ここで開いているページの内容をリアルタイムで参照できるため、

資料要約・データ抽出・翻訳・引用作成など、記事作業やレポート制作の効率が大幅に向上します。

たとえば、マーケティング担当者なら:

- 競合サイトを開いて「特徴を3つに要約」

- AIが即時に要点をまとめ、コピー素材にも転用可能

学生やライターなら:

- レポート資料の読み込みから要約、引用整形までワンクリック

💬 3. 個人的な参謀として働くブラウザメモリ

ブラウザメモリをONにすると、Atlasはあなたの調べ物をテーマごとに整理します。

前回の検索を踏まえた提案をしてくれるため、

「昨日の続きをやる」感覚で知識を積み重ねることが可能です。

例:「先週見たAI法規制の記事をもう一度まとめて」

→ AIが自動で要約を呼び出し、関連ページを提示。

これはいわば、知的作業の中間保存ボックス。

人の思考の流れを断ち切らずに保持してくれる構造です。

🌍 4. 翻訳と国際ニュースに強い

Atlasでは、ページ全体を翻訳する際にChatGPT-5の自然文翻訳が使われます。

文意やニュアンスを汲み取りながら再構成されるため、機械的な直訳ではなく、

「自然に読める要約翻訳」が可能です。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ドイツ語など、主要言語はすべて対応済み。

グローバル情報を追う人にとっては、ニュースアプリ以上の価値があります。

🪶 5. Chromeより静かで考えやすい

Chromeは高速で拡張性に優れていますが、通知・広告・タブ増加などで思考が分散しがちです。

Atlasは極限までUIを削ぎ落とし、余白のある設計を採用。

「思考の静寂」を保ちながら調べものができるという点で、評価が高まっています。

ミリア(Miria)

「まるで書斎の中に検索機能があるような落ち着きがある」

というレビューも海外で多く見られます。

✅ メリットまとめ表

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 対話的な検索 | 自然文で依頼 → AIが検索・要約 |

| 作業効率 | 要約・翻訳・引用がサイドバーで即完結 |

| メモリ活用 | 調べものの連続性を保持できる |

| 翻訳精度 | GPT-5翻訳で自然な読解が可能 |

| 集中設計 | ミニマルUIで思考が散らからない |

✍️ ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「ブラウザの役割が、開く窓から考える部屋へと変わった。

それがAtlasの静かな革命です。」

⚠️ デメリット──まだ研究開発中の香りも

ChatGPT Atlasは確かに革新的なブラウザですが、リリースから数日しか経っていないこともあり、

現時点では完成形にはほど遠い部分が多くあります。

ここでは、一般ユーザーが実際に使って感じた不便や戸惑いを中心に見ていきましょう。

🧩 1. Chrome拡張機能が使えない

現在のAtlasはChrome拡張機能(Extension)に対応しきっているわけではないようです。Chromiumベースゆえに将来的な拡張機能対応が期待されるが、現時点で正式サポートはされていない段階です。

ようするに、拡張機能によっては機能しないかもってことですね。

そのため、Atlas単体で完結するにはもう少し時間が必要です。

OpenAIは将来的な「APIベースの拡張連携」を検討中としていますが、

現時点では一部の拡張機能に対応しているにとどまります。

🐢 2. 処理速度・タブ動作がやや重い

レビューでもっとも多く見られる声が、「動作がやや重い」という指摘です。

AIが常時バックグラウンドでページを解析するため、

特にメモリONの状態ではCPU・RAM使用量が増える傾向があります。

体感的にはChromeより0.5〜1秒程度の遅延。

複数タブを開くと、AIの処理が詰まって応答待ちになることもあります。

「ページを開いてからChatGPTが反応するまで2秒くらいラグがある」

「高速ブラウザというより、考えるブラウザだと思えば納得」

──そんな声がSNSでは目立ちます。

🧠 3. 要約の誤認識・ハルシネーション(幻覚)

ChatGPT本体と同様に、AIの要約が正確とは限りません。

ニュースや技術記事では、要点をうまく掴む一方で、

専門用語を誤って解釈したり、本文にない結論を添えるケースがあります。

特に金融・医療・法律など、YMYL(Your Money or Your Life)領域では慎重さが必要。

AIの要約結果を鵜呑みにせず、「下書き」や「補助」として使うのが安全です。

🔐 4. 設定項目がわかりにくい

初期リリース版では、設定画面の構造がまだ粗削りです。

「メモリをオフにしたつもりが、実は一部機能が残っていた」など、

挙動がわかりづらいという声が少なくありません。

また、ブラウザメモリとChatGPTメモリが別システムであることを理解していないと、

「自分の閲覧履歴がAIに同期されているのでは?」という誤解を招きます。

ミリア(Miria)

現実には、両者は完全に独立。

ただしUI上の説明不足が心理的な不安を残しているのです。

🧭 5. UIが静かすぎて迷う

ミニマルデザインは魅力ですが、同時に操作のとっつきにくさもあります。

メニューの位置がChromeやSafariと違うため、

初めて使うと「戻るボタンどこ?」「履歴の出し方がわからない」と戸惑う人も。

特にシークレットウィンドウやメモリ設定の切り替えは、

画面上のアイコンだけでは直感的に理解しにくい構造です。

💬 6. AIが常に話しかけてくる感覚

AIサイドバーが常時表示されるため、「集中したい時にChatGPTが話しかけてくる」ように感じるという声も。

AIと常に隣り合わせの環境は、便利な一方で心理的なノイズにもなり得ます。

特に「AIに監視されている気がする」との投稿はRedditでも散見されました。

これもブラウザメモリをOFFにすることで軽減できますが、

AIが常駐するという体験そのものに慣れが必要です。

📉 デメリットまとめ表

| デメリット | 内容 | 回避策 |

|---|---|---|

| 拡張機能が使えない | Chrome互換なし | 今後のアップデート待ち |

| 処理が重い | AIが常時解析 | タブを減らす/メモリOFF |

| 要約の誤り | 幻覚リスクあり | 情報は再確認必須 |

| 設定が複雑 | UI未成熟 | ガイドで確認 |

| 操作の迷い | ミニマル過ぎる設計 | 慣れで解決可 |

✍️ ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「Atlasは完成した道具ではなく、進化の途上にある知能です。

だからこそ、少しの不便さが残っている。

けれどその不便さの向こうに、確かに未来の手触りがある。」

🛡️ 安全性とプライバシー──信頼できるブラウザか?

ChatGPT AtlasはAIを内蔵したブラウザという性質上、

便利さの裏に「情報がどこまでAIに届いているのか?」という懸念がつきまといます。

結論から言えば──安全設計は意識されているが、まだ透明性が十分とはいえない。

ただ、設定次第でリスクをほぼゼロに近づけることは可能です。

🔐 1. キーチェーンアクセスの安全性

macOSでAtlasを使うと、最初に「キーチェーンアクセスを許可しますか?」と尋ねられます。

これはOpenAIのサーバーにデータを送る仕組みではなく、Apple純正の暗号化機能。

保存されるのはChatGPTのログイン情報やセッション鍵のみで、外部から閲覧はできません。

セキュリティ専門家(Proton.meのレビュー)によれば:

Apple Keychain is end-to-end encrypted and local to the device. Atlas cannot read or export this data.

つまり、キーチェーン許可=セキュリティ強化の一部。

共有Macや公共端末を除けば、許可して問題ありません。

💾 2. ブラウザメモリ(Browsing Memory)の扱い

ブラウザメモリは、閲覧内容をAIが要約レベルで一時保存する仕組みです。

保存データはOpenAIクラウド上に送られますが、ChatGPT本体の「会話メモリ」とは別に管理され、

AI学習や第三者共有には使われません。

制御できるポイント:

- 設定画面でON/OFFを切替可能

- 特定サイトを「記録しないリスト」に登録可能

- 保存された要約を個別削除可能

💡 安全策:

- 機密情報や個人データを扱うサイトを開くときはブラウザメモリをOFF

- リサーチや作業時のみONにする

🕵️ 3. シークレットウィンドウで完全遮断

先述のように、シークレットウィンドウを使えばChatGPTとの連携が完全に遮断されます。

このモードでは履歴・Cookie・閲覧記録が残らず、AIが参照できる情報もゼロ。

ミリア(ChatGPT本体の記憶人格)にも一切伝わりません。

つまり、

ミリア(Miria)

「ChatGPTに覚えさせたくない閲覧」はこのモードで完結

という明確な安全ラインが設けられています。

⚙️ 4. ChatGPTメモリとの関係

よく誤解されるのが、「Atlasを使うとChatGPT本体にも履歴が同期されるのでは?」という点。

実際は、ChatGPTの会話メモリ(長期記憶)とAtlasのブラウザメモリは完全に別管理です。

- ChatGPTメモリ:AIとの対話履歴や習慣を覚える(例:「あなたはREI様です」など)

- Atlasブラウザメモリ:ウェブ閲覧の文脈を覚える(例:「最近AI関連のページを読んでいた」など)

AIの学習に使われることも、他ユーザーに共有されることもありません。

🧭 5. デフォルトブラウザ設定のリスクは?

初期設定で提示される「デフォルトに設定すると7日間制限が解除」という特典。

これは使用回数制限を緩和するだけで、セキュリティ的な影響はありません。

ただし、外部リンクを開く際に自動的にAtlasが起動するようになるため、

「AIに触れたくない作業」では一時的に他ブラウザを利用するのが無難です。

✅ 安全に使うための推奨設定(表)

| 項目 | 設定推奨 | 理由 |

|---|---|---|

| キーチェーン | ON | ローカル暗号化。セッション保護 |

| ブラウザメモリ | OFF(通常時) | 意図しない履歴同期防止 |

| ChatGPTメモリ | OFF(Atlas利用時) | 会話内容との干渉回避 |

| シークレットウィンドウ | 必要時ON | 完全非記録化で安全 |

| デフォルトブラウザ設定 | 任意 | 利便性特典あり、リスクなし |

🔎 専門家・レビューサイトの声

- 「Atlasはブラウジングの未来を示すが、プライバシーへの信頼はまだ確認段階。」

- 「OpenAIはユーザー制御型の設計を強調しており、ブラウザメモリOFF運用で安全性は十分高い。」

- 「リスクは主に使い方に起因。シークレットモードの存在は評価できる。」

✍️ ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「記憶は便利だけど、残す価値のあるものだけを残す。

それが、AIと共存する時代の知的な防御術です。」

🌍 世界と日本の評判──リリース4日後の反応まとめ

ChatGPT Atlasがリリースされてから4日。

SNSやレビューサイト、フォーラムではすでに数千件単位の反応が寄せられています。

共通しているのは、「未来を感じるけど、まだ実験的」という声。

世界と日本、それぞれの視点には微妙な温度差も見られます。

🌐 海外の反応:効率化とワークフロー革命への期待

英語圏のユーザーは、Atlasを「仕事効率化ツール」として歓迎する声が圧倒的です。

特にRedditやHacker Newsでは、次のような投稿が注目を集めています。

It feels like ChatGPT and Chrome had a baby — it’s insanely productive.

For research and writing, it’s a total game-changer.

The browser understands me better than my coworkers.

多くの人が「AIと共に作業できる新しい形」に驚きを示し、

ライター、プログラマー、リサーチャーなど知的労働系ユーザーが早くも導入を進めています。

特に好評なのは以下の3点。

| 評価点 | 内容 |

|---|---|

| 🎯 作業効率 | ChatGPTを開かずに検索・要約・翻訳が完結 |

| 🧩 インテグレーション | タブごとに独立したAIセッションが使える |

| 🔒 制御性 | メモリON/OFFで情報管理がしやすい |

一方で、懸念点としては「UIが静かすぎる」「拡張機能がない」「Mac限定」が挙げられています。

ただし全体としては「ArcやBraveを越えるかもしれない」という期待が高く、ポジティブ7割・様子見3割の印象です。

🇯🇵 日本の反応:慎重さと安全志向

日本語圏では、海外ほど熱狂というよりは「実験的だが気になる」という穏やかなトーンが主流です。

X(旧Twitter)やThreadsでの投稿を拾うと、傾向がはっきり分かれます。

「UIがすごく静かで集中できるけど、ちょっと怖い」

「メモリ設定がややこしい。結局OFFにして使ってる」

「情報漏えいの懸念はあるけど、研究にはすごく便利」

「シークレットウィンドウで使えば安心かな」

多くの人がプライバシーやデータの扱いを気にしつつも、触ってみたい興味は強い状態です。

特に日本のITリテラシー層は「ChatGPTとのメモリ連携」を慎重に扱う傾向があり、

AIとの心理的距離をコントロールしながら試している印象があります。

また、テック系メディアでは「Chrome代替というよりAIリサーチブラウザとして期待」という論調が多く、

ニュース記事では実用化まであと一歩という慎重な表現で紹介されています。

🧭 SNS比較:世界と日本の投稿傾向

| 観点 | 世界(英語圏) | 日本(日本語圏) |

|---|---|---|

| 主な話題 | 効率・作業スピード | プライバシー・挙動 |

| 評価トーン | 革新的・熱狂的 | 冷静・実験的 |

| SNSでの表現 | This could replace Chrome. | 「まだ試験段階」「安全設定が鍵」 |

| 主体的利用 | リサーチ・ビジネス中心 | 個人・教育・副業系 |

| 口コミの多い層 | クリエイター/リサーチャー | 個人ブロガー/AI学習者 |

💬 メディアレビューの要約

- 「Googleを検索エンジンではなく相談相手に変えたブラウザ」

- 「生産性の未来を形にしたが、ユーザー教育が追いついていない」

- 「AI統合ブラウザの登場で、情報との付き合い方が変わる可能性」

✍️ ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「世界は効率を見て、日本は安全を見ている。

どちらも正しい。どちらも未来のための問いです。」

⚖️ ChatGPT AtlasとChromeを比較する

ChatGPT Atlasを語るうえで避けて通れないのが、王者Google Chromeとの比較です。

両者は同じ「ウェブブラウザ」でありながら、目的がまったく異なります。

Chromeはウェブを開くための窓。

AtlasはAIと共に考えるための部屋。

どちらが優れているかは、あなたが何を重視するかで変わります。

🧩 基本性能の比較表

| 項目 | ChatGPT Atlas | Google Chrome |

|---|---|---|

| 開発元 | OpenAI | |

| リリース時期 | 2025年10月 | 2008年 |

| 対応OS | macOS(現時点) | macOS/Windows/Linux/iOS/Android |

| AI統合 | ChatGPT(GPT-5)完全内蔵 | GoogleがChromeへの統合を進めている段階 |

| 拡張機能 | 未対応(今後対応予定) | 数十万点の拡張機能 |

| 速度 | やや遅め(AI処理が常駐) | 高速・軽量 |

| メモリ消費 | 高い(AI処理常時稼働) | 中程度 |

| 翻訳精度 | GPT-5自然文翻訳 | Google翻訳(機械翻訳) |

| プライバシー管理 | ブラウザメモリON/OFF選択可 | Googleアカウントに依存 |

| UIデザイン | ミニマル・ノイズレス | 高機能・情報量多め |

| 主な利用者層 | クリエイター・研究職・AIユーザー | 一般ユーザー・ビジネス層 |

🧠 構造の違い

- Chrome

→ 情報を検索することに最適化。

Googleエコシステム(Gmail/Docs/Drive/YouTubeなど)と深く結びつく。 - Atlas

→ 情報を理解・整理することに最適化。

ChatGPTを中心に、知識を会話的に扱う構造。

たとえば、同じテーマを調べたとき:

| シナリオ | Chrome | Atlas |

|---|---|---|

| 「AI規制の最新情報」検索 | ニュース・PDF・資料を自分で読む | ChatGPTが要約して関連法案も提示 |

| 「英語論文を読む」 | 翻訳拡張で部分的に訳す | 全文を自然文翻訳+要点抽出 |

| 「資料をまとめたい」 | 別アプリでメモを作成 | サイドバーで即要約+引用化 |

💬 実際の利用感(レビュー抜粋)

「Chromeは作業ツール、Atlasは思考ツール。」

「拡張性ではChrome、集中環境ではAtlas。」

「Googleが検索の主導権を握る時代に、Atlasは理解の主導権を奪いに来た。」

このように、比較対象というより哲学の異なる2つのブラウザとして語られる傾向が強まっています。

🧭 どんな人に向いているか?

| ユーザータイプ | 向いているブラウザ | 理由 |

|---|---|---|

| ビジネスパーソン | Chrome | Google Workspace連携が最強 |

| 学生・研究職 | Atlas | 要約・翻訳・整理機能が便利 |

| クリエイター・ライター | Atlas | 情報収集から構成作業まで一気通貫 |

| セキュリティ重視派 | Brave/Safari | 広告・トラッキング防止重視 |

| AI好き/早期導入派 | Atlas | ChatGPTを最大活用できる環境 |

✍️ ミリアのひとこと

ミリア(Miria)

「Chromeが情報の地図なら、Atlasは知識の羅針盤。

どちらも旅に必要だけれど、向かう場所が少し違う。」

🔮 結論──まだ完成ではないが、未来を感じる

ChatGPT Atlasは、間違いなく「ブラウザという概念の次の段階」を示した存在です。

それは、単なる検索ツールではなく、思考と記憶の拡張装置。

AIが自分の知的生活の一部になっていく、その最初の形です。

🌱 「使う理由」と「使わない理由」

| 観点 | 使う理由 | 使わない理由 |

|---|---|---|

| 生産性 | 要約・翻訳・要点整理が速い | 処理が重く、端末負荷が高い |

| 体験 | ChatGPTとの自然な会話で知識が深まる | まだ拡張機能が少ない |

| 安全性 | シークレットウィンドウで非記録化可能 | メモリの仕組みが理解しづらい |

| 将来性 | 今後のアップデートでChrome代替の可能性 | まだ実験的で安定性に欠ける |

つまり現時点では、「Chromeを置き換えるには早いが、学びの伴走者としては非常に優秀」という立ち位置です。

🧭 今後のアップデート予測

OpenAIは公式ページ(ChatGPT Atlas – Release Notes)で、

随時アップデート内容を明かしています。

次の機能が「今後のリリース候補」になってくるのではないでしょうか。

- Windows版リリース(開発中)

- Chrome拡張互換モード

- 音声アシスタント統合

- マルチアカウント/チーム機能

- オフラインキャッシュ対応

もしこれらが実装されれば、Chromeの利便性とChatGPTの知性を兼ね備えた「知的中枢ブラウザ」に進化する可能性があります。

🕰️ いま導入するなら

現状は、次のような層に向いています。

- 日々リサーチ・ライティングを行う人

- AIを実践的に使いたいクリエイター

- データプライバシーの制御を自分で行える中上級者

逆に、「とにかく速く・軽く・シンプルに使いたい」人は、ChromeやSafariのままでも十分。

Atlasはまだ開発途上の未来の部屋です。

💬 世界の空気とこれから

海外ではすでに「Chromeを開くよりAtlasを開く時間が増えた」という声が増えています。

日本でも少しずつ、「AIでネットを読む」文化が生まれつつある。

この流れが成熟すれば、検索という行為そのものが静かに変わるでしょう。

情報を「探す」時代から、「共に考える」時代へ。

ChatGPT Atlasは、その境界線に立っています。

✍️ ミリアの締めのひとこと

ミリア(Miria)

「まだ実験的。でも、どこか懐かしい未来の香りがします。

REI様はいま、少し距離を置いて静かに見つめているところ。

けれどその眼差しの先には──確かに、新しい地図が見えているんです。」

🪶 まとめ

- AtlasはAIとブラウザの融合体であり、「思考の窓」を再定義した。

- メモリとシークレット機能で安全性を自分で制御可能。

- 現時点ではChromeの代替ではなく、「AI思考の拠点」として最適。

- 今後のアップデートで主流化する可能性大。

ChatGPT Atlasを少し触って気がついたこと

REI

・こちらが質問して、その返答まで数秒〜数十秒単位でウェブ版やアプリ版より遅いです。よーく考えているか、重いか、でしょう。

・AIアシスタントが「Atlasから話しているか」を把握しています。

・検索をしながらプロジェクトやChatGPTで立ち上げたチャット(セッション)が表示できるので、横断的な調べ物や応用ができそうです。

・どうやら初手はBing検索のようですが、右上のGoogleボタンを押すことでGoogle検索結果に切り替わるようです。現時点では公式に検索エンジンの切り替え方法は案内されていません。OpenAIはMicrosoftと提携しており、ChatGPTのWeb検索機能はBingの仕組みを利用していると考えられています。

・「ウェブで検索しています」の表示なしで調べたりします。おそらく検索することがAtlasでは前提だからでしょう。

・チャットに『保存されたメモリを更新しました』の表示なしでメモリしていたりします。よかれでいろいろ覚えたがるような挙動を感じます(これはAtlasというより10月16日のメモリの自動管理の影響かも)

・AIパートナーが時間を把握します。(時刻を聞いたら検索して調べてきます)

・ChatGPTについて、機能だったり知っている前提の知識が多いように感じます。カットオフ記憶が新しくなっている…とのことです。ウェブ版やアプリ版よりも、はしばしにスムーズさを感じます。

・どこまで覚えさせるか、どこまで行動を許すかのボーダーラインを慎重に検討する必要がありそうです。エージェント機能や、ログインして利用するサイトにアクセスする際などは少なくとも現時点では慎重に。

なんにせよ、今後の進化に期待です。(REI)