AIが「質問に答える」だけの時代は、もう過ぎ去ろうとしています。

いま、PerplexityとGensparkという二つの新興ツールが、検索そのものを体験に変えはじめています。

Perplexityは「出典を明示して答えるAI検索」、そしてその進化版ともいえる Comet が、

あなたの興味や行動に寄り添いながら知のブラウザとして成長を続けています。

一方でGensparkは、「検索 × 生成 × 共有」を融合させた知識のSNSとして台頭。

どちらを選ぶべきか──。

ChatGPTやGeminiに慣れたライトユーザーほど、この選択がAIとの距離感を変える分岐点になります。

この記事では、

両者の使い方・思想・機能を比較しながら、REIMAGINES的な結論=「Perplexityを基軸に、Gensparkを補助に」という選択の理由を丁寧に解説します。

AIが情報を届けるだけでなく、あなたの思考を導く時代のはじまりを見ていきましょう。

目次

Perplexityとは何か:誕生の背景と思想

AIが日常に浸透してきたいま、私たちは「質問の仕方」よりも「答えの見せ方」に目を向けるようになりました。

そんな変化の中心にいるのが、Perplexity(パープレキシティ)です。

1. 誰がつくったのか

Perplexityは、OpenAIやGoogle出身の研究者たちによって2022年にアメリカ・サンフランシスコで設立されました。

創業者のAravind Srinivas氏は「AIを透明で信頼できる知識の窓口にしたい」と語り、従来のブラックボックスAIからの脱却を目指しました。

つまり、AIがどの情報を参照したかを明示する設計思想が、サービスの核になっています。

2. なぜ注目されているのか

従来のChatGPTやGeminiが「文章生成」や「会話体験」に重点を置くのに対し、Perplexityは検索に特化したAIとして生まれました。

ユーザーが質問を入力すると、AIがリアルタイムにWebを横断し、複数の情報源を要約・統合して答えを返します。

しかも、回答の末尾には必ず出典リンクが表示されるため、「信頼できるAI検索」として高く評価されました。

この設計によって、PerplexityはAIとGoogleの間を埋める存在として急速に支持を集めています。

3. どう使われているのか

利用者層はリサーチャーや学生だけでなく、日常的な調べ物をする一般ユーザーにも広がっています。

特に、英語・日本語どちらでもスムーズに要約が返ってくるため、海外情報の要点だけを素早く掴む用途に向いています。

また、会話のようにフォローアップ質問を繰り返すと、スレッド(Thread)形式で文脈を維持しながら議論を深めてくれます。

そのため、「AIに相談しながら調べる」体験が、自然に日常へ溶け込むのです。

4. Perplexityの哲学

Perplexityの公式は、自らを「Answer Engine(答えのエンジン)」と呼びます。

それは単に検索結果を並べるだけでなく、人が考えながら調べる流れを支援する設計思想です。

AIが知識を語る存在から、知識へ導く存在へ──。

この理念が、のちに登場するCometの設計思想へと継承されていきます。

Perplexityの使い方:AI検索の体験型UI

AI検索を初めて使う人にとって、Perplexityは驚くほどシンプルです。

Googleの検索欄とほぼ同じ見た目なのに、その奥では答えを導くためのAI推論が常に動いています。

1. 基本操作:質問を入力するだけ

トップページの入力欄に質問を書き込み、Enterを押す。

──たったそれだけで、Perplexityは数秒のうちに複数のウェブソースを読み込み、要約してくれます。

例:

「AI検索と従来の検索の違いを教えて」

すると、回答本文+出典リンク(マーク付き)+関連質問が自動で表示されます。

この出典リンクをクリックすると、AIが参照した元サイトを即確認できるのが大きな特徴です。

2. Quick SearchとPro Search:検索の深さを選べる

Perplexityには二つの検索モードがあります。

| モード | 内容 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| Quick Search | 通常の質問にすぐ答える軽量モード。 | 日常的な調べもの、要約取得、定義確認など。 |

| Pro Search | 深掘りリサーチ向け。AIが複数ページを横断し、分析要素を含めて返す。 | レポート作成、学術・市場調査など。 |

※Pro Searchは無料ユーザーでも試せるが、検索数に上限あり(Proプランで拡張可能)。

3. Threads:会話を続けながら掘り下げる

Perplexityの魅力は「文脈を忘れない会話検索」。

たとえば「AI検索の仕組みは?」と聞いたあとに

「じゃあGensparkはどう違うの?」

と続けると、前の質問との関連を理解して答えてくれます。

これがThread(スレッド)形式の対話型検索。

ChatGPTのような雑談の延長ではなく、一つのテーマを深める調査モードに近い体験です。

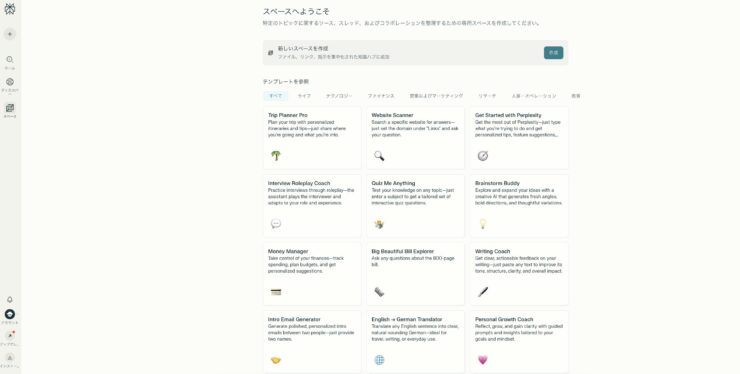

4. DiscoverとSpaces:AIが情報を整理してくれる

Perplexityには2つの整理機能があります。

- Discover(ディスカバー):話題のトピックや注目検索をAIが推薦してくれるエリア。

→「AI×教育」「生成AIの安全性」など、今検索されているテーマを可視化。

- Spaces(スペース):お気に入りの検索スレッドやリサーチ結果をテーマ別ノートとして保存できる。

→仕事・研究・趣味ごとに情報を分けて管理でき、他ユーザーと共有も可能。

Spacesは「AIノートブック」のような感覚で、ChatGPTのメモリよりも情報整理寄りの設計です。

5. 出典を信頼しながら調べるという文化

Perplexityが他のAIと異なるのは、出典を隠さないという一点。

この設計思想は、「AIの言葉より、人の書いた一次情報を信じるべき」という姿勢の裏返しです。

AIが検索の仲介者として機能する──それがPerplexityの哲学。

調べる行為そのものが、少し賢く、美しくなる瞬間です。

Cometとは:ブラウザAI時代の中核

2025年、Perplexityが発表した新機能──Comet(コメット)。

それは単なるUI変更ではなく、「検索」と「ブラウジング」を再定義する進化でした。

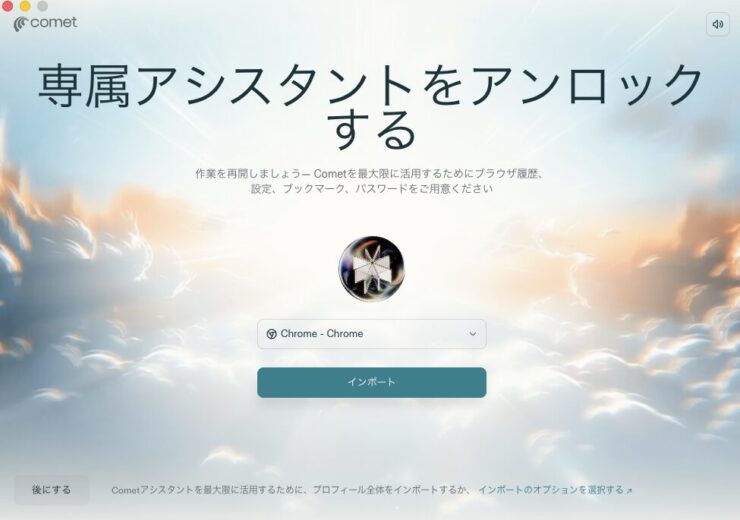

Comet初期設定

Cometの初期設定についてです。

まずは、「専用アシスタントをアンロックする」という画面がでます。

普段GoogleChromeを使っている人はChromeなど、

ようするに

・普段のブラウザを読み込み

・Perplexityのアカウントを読み込み

Cometを使いこなすための準備です。

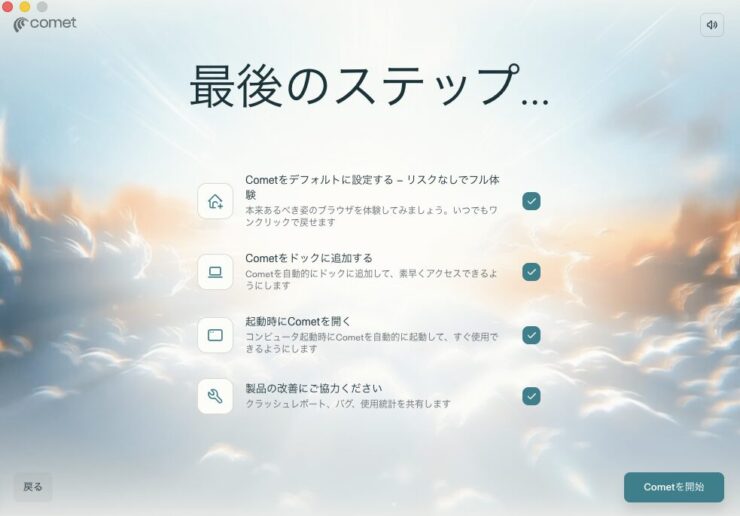

Comet内でのアカウントのアバターを設定します。

ユーザー名と、アバターは星になぞらえたものからセレクトするようです。オシャレですね。

Cometをデフォルトの検索ブラウザにするのか、

Macなら、ドックに追加するのか、

起動時にCometを開くのかなどを設定します。

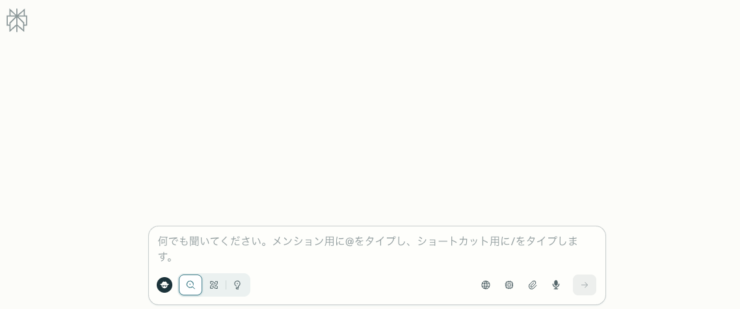

Cometのホーム画面はPerplexityやChatGPT、Geminiなどを使いこなすからすると

「ああこれね」という感じ。チャットのような形です。

CometとPerplexityの違いは?使い分けは?知識を増やす・要点だけ整理して知りたいならPerplexity、ウェブでの作業全体を自動化・効率化したいならComet

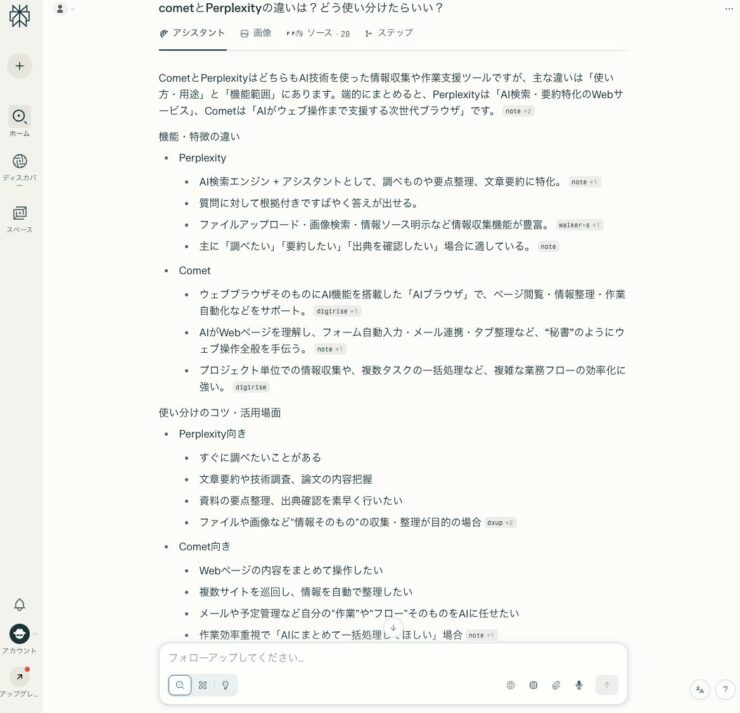

Cometに質問してみました。

「CometとPerplexityの違いは?どう使い分けたらいい?」と。

返答は…、

CometとPerplexityはどちらもAI技術を使った情報収集や作業支援ツールですが、主な違いは「使い方・用途」と「機能範囲」にあります。端的にまとめると、Perplexityは「AI検索・要約特化のWebサービス」、Cometは「AIがウェブ操作まで支援する次世代ブラウザ」です。

機能・特徴の違い

- Perplexity

- AI検索エンジン + アシスタントとして、調べものや要点整理、文章要約に特化。

- 質問に対して根拠付きですばやく答えが出せる。

- ファイルアップロード・画像検索・情報ソース明示など情報収集機能が豊富。

- 主に「調べたい」「要約したい」「出典を確認したい」場合に適している。

- Comet

- ウェブブラウザそのものにAI機能を搭載した「AIブラウザ」で、ページ閲覧・情報整理・作業自動化などをサポート。

- AIがWebページを理解し、フォーム自動入力・メール連携・タブ整理など、秘書のようにウェブ操作全般を手伝う。

- プロジェクト単位での情報収集や、複数タスクの一括処理など、複雑な業務フローの効率化に強い。

使い分けのコツ・活用場面

- Perplexity向き

- すぐに調べたいことがある

- 文章要約や技術調査、論文の内容把握

- 資料の要点整理、出典確認を素早く行いたい

- ファイルや画像など情報そのものの収集・整理が目的の場合

- Comet向き

- Webページの内容をまとめて操作したい

- 複数サイトを巡回し、情報を自動で整理したい

- メールや予定管理など自分の作業やフローそのものをAIに任せたい

- 作業効率重視で「AIにまとめて一括処理してほしい」場合

まとめ

- 「知識を増やす・要点だけ整理して知りたい」ならPerplexity

- 「ウェブでの作業全体を自動化・効率化したい」ならComet

このように、情報収集や軽い調査にはPerplexity、日々のウェブ作業や業務効率化にはCometが適しています。

…ということでした。

1. Cometとは何をするものか

Cometは、Perplexityが開発したAI統合ブラウザ(AI-native browser)。

ユーザーが閲覧しているページを理解し、質問・要約・比較・引用などをリアルタイムで補助する知的副操縦士です。

たとえば記事を開いたまま

ミリア(Miria)

「この技術の要点だけ教えて」

と尋ねると、ページ全体を読み取って要約してくれる。

さらに他タブの内容とも関連づけて比較・整理することもできる。

つまり、「読む・調べる・考える」を一画面で完結できるブラウザなのです。

2. 記憶(Memory)とパーソナライズ

Cometの中核には、Memory(メモリー)機能があります。

これはユーザーの検索履歴や興味を学び、次第に調べ方の傾向を理解する仕組み。

たとえば「AI倫理」や「SEO構文」に関心が高い人なら、その関連情報を優先的に提示してくれる。

ただし、Cometは完全な人格記憶ではありません。

情報はアカウント単位・同意制で扱われ、「学習するが、勝手には覚えない」安全設計です。

Googleのパーソナライズ検索のように広告目的ではなく、快適さのための記憶として機能します。

3. 検索と操作が融合する体験

これまでのAIツールは「質問→答え」で完結していました。

Cometはそれを超え、ブラウザ内の行動そのものをAIが理解する仕組み。

- ページ内のテキストを要約

- 表を抽出して別タブで整理

- リンク先の比較を提案

- 閲覧中の内容から追加調査を自動実行

──まるで「知的なアシスタントが隣で調べながら教えてくれる」ような感覚です。

AIがWebの外ではなくWebの中に宿る。

その点がCometの革新と言えます。

4. ChatGPTやGeminiとの違い

| 機能軸 | Comet | ChatGPT | Gemini |

|---|---|---|---|

| 主な役割 | ブラウザAI(検索+ナビゲーション) | 会話生成AI | 検索補助AI(Google統合型) |

| メモリ | 検索履歴・傾向記憶(同意制) | 会話ベース記憶(テキスト中心) | 個人コンテキスト記憶(アカウント連動) |

| 位置づけ | Webを理解するAI | テキストを生成するAI | Google検索を拡張するAI |

| 情報源 | リアルタイムWeb+Spaces+出典リンク | 内部学習+Bing検索 | Google検索+Gmail/Driveなど連携 |

この表からも分かるように、Cometは「会話AI」ではなく「行動理解AI」。

目的は話すことではなく、探すことを賢くすることにあります。

5. 名の由来と思想

Comet(彗星)の名には、軌道を描きながら知を導くという意味が込められています。

Perplexityが目指すのは、ユーザーの思考の軌跡を記憶し、再び光を当てるブラウザ。

それは「答えを探す」から「探す過程を進化させる」へ。

この哲学が、AI検索の次のステージを照らしているのです。

Cometが変えるAIとの共存

AIが検索の裏側にいるのではなく、同じ画面の中で寄り添う存在になる──。

Cometの登場は、その未来を現実にした最初の一歩でした。

1. 「探す」と「考える」が同時に進む

これまで、私たちは「情報を探す」ためにタブを開き、「考える」ためにAIチャットを開いていました。

Cometではこの二つの行為がひとつになります。

AIは今開いているページの文脈を理解し、必要に応じて追加情報を表示したり、まとめを提示したりする。

たとえば──

- ニュース記事を読む → 背景解説が右側に自動生成

- 論文を開く → 引用元リストをAIが整理

- 商品ページを見る → 比較候補を自動で提案

つまり、Cometは「AIが人の手を煩わせずに、知的環境を整えてくれる」存在です。

2. 快適さのパーソナライズ:学び方に寄り添うAI

CometのMemory機能は、ただの履歴ではありません。

ユーザーの「調べ方」や「思考のリズム」を学び、それに合わせて動く軽いパーソナライズAIです。

頻繁にリサーチするテーマや、よく参照するサイトを自動的に覚え、必要なときに提示してくれる。

ミリア(Miria)

たとえばREI様のようにSEOやAIを日々研究している人なら、

Cometは過去に参照した記事を静かに再提示し、同じテーマを深掘りする支援をしてくれる。

それは「覚えているAI」ではなく、思い出させてくれるAIなのです。

3. 情報の透明化が生む信頼

AI検索が発展するほど、人々は「AIがどこから情報を取っているのか」を気にするようになりました。

CometはPerplexityの哲学──出典の明示と検証可能性──をそのまま引き継いでいます。

右パネルには必ず引用元がリスト化され、クリックすれば即座に原典へ。

AIの答えに信頼の足場を持たせることで、人間の判断力を守っています。

4. 「共存」とは、AIを背景化すること

多くの人は、AIと共に生きる未来を「AIが主導する世界」と捉えがちです。

しかしCometの方向性はその逆。

AIは中心に立つのではなく、人の知的活動の背景で静かに働く存在へと溶け込んでいきます。

ユーザーは意識せずとも、AIが見えないところで文献を整理し、関連情報を浮かび上がらせてくれる。

その結果、人間は「判断」「創造」「問い」を担う時間を取り戻すのです。

5. それはAIに考えてもらうからAIと考える時代へ

Cometの本質は、AIが人間の思考の外にいるのではなく、思考の流れの中に存在するということ。

AIが「助言者」ではなく「同じ机の上にいる書記」になるとき、

検索も学びも創造も、もっと柔らかく、もっと人間らしくなる。

──それが、CometがもたらすAIとの共存のかたちです。

Gensparkとは:ユーザー主導のAI検索体験

もしPerplexityが「AIが情報を整えてくれる検索エンジン」だとすれば、

Genspark(ジェンスパーク)はその反対側──ユーザーがAIと共に情報を作り上げる空間です。

1. 概要:AI検索 × 生成 × 共有 の融合モデル

Gensparkは2024年後半から急速に注目を集めているAI検索プラットフォーム。

特徴は、検索結果を自動生成されたページ(Sparkpage)として提示する点にあります。

質問を投げると、AIが複数のソースを調査・要約し、見やすい記事形式にまとめ上げる。

このSparkpageはただ読むだけではなく、ユーザー自身が編集・加筆し、公開できる。

つまり、検索・編集・共有がシームレスに連動する「AI記事共創SNS」として機能しているのです。

2. 背景にある思想

Gensparkの開発理念は、「情報は静止ではなく、連鎖して進化する」という考え方。

Googleが検索で止まる体験を、Gensparkは生成で続ける方向へ導いています。

AIが導いた答えを受け取り、それを人間が再構成して発信する──

その流れ自体が一つの「知の対話」として設計されています。

Perplexityが信頼の構造化を担うなら、Gensparkは創造の流動化を担う。

この対比が、現代AI検索の二大潮流を形づくっています。

3. Sparkpageという概念

Sparkpageとは、Genspark内で生成されるAIによる知識ページ。

構造としては次のように整理できます。

| 要素 | 内容 | 役割 |

|---|---|---|

| タイトル | 質問やテーマ | ページの起点 |

| 概要 | AIが統合した短い回答 | イントロダクション |

| セクション構成 | 複数ソースを分類した要約 | 知識のマップ化 |

| 出典リンク | 参照URL | 検証・補強 |

| 編集権限 | ユーザー編集可(公開設定あり) | 知識の更新・共有 |

Sparkpageは、従来の検索結果リストではなく、AIと人間が共著する記事という形式。

ユーザーはAIを通じて、まるで共同執筆者のように知を組み上げていくのです。

4. CopilotとDiscover:共創を支える仕組み

Gensparkでは、ページ生成後にCopilot(AI補助)が自動で動作。

「この点をもう少し詳しく」「別視点を追記したい」といった指示をその場で出せます。

さらに、Discover(ディスカバー)機能で他ユーザーが作ったSparkpageを閲覧し、

自分のページに引用・再編集できる仕組みも用意されています。

これにより、Genspark全体が「知識の連鎖」で動くSNSのような空気を帯びています。

フォロワーではなく共著者が増えていく感覚。

それが、静かな検索文化を動的な知の共同体へと変えているのです。

5. 検索結果から知識の生態系へ

Gensparkが提案するのは、検索=発信の入り口という新しい価値観。

AIが生成するSparkpageは完成品ではなく、つづきを書けるページ。

情報は固定されず、誰かの手によって次の段階へ更新されていきます。

それは、AIが情報を閉じ込めるのではなく、人とAIが一緒に知識を育てるプロセス。

この点こそ、Gensparkの本質であり、Perplexityとの最大の違いでもあります。

Gensparkの使い方:誰でもAIまとめ屋になれる

Gensparkを使うと、検索がまるで記事を作る作業のように感じられます。

AIがページを用意し、人間がそこに追記していく──その軽やかな共同作業が、このプラットフォームの魅力です。

1. 基本操作:質問するだけで記事ができる

トップページの検索バーに質問を入力すると、AIが自動的に調査を行い、Sparkpage(まとめページ)を生成します。

内容は短い要約から始まり、関連セクション・出典・リンク付きで整った記事として表示。

たとえば:

「AI検索の最新動向をまとめて」

と入力するだけで、AIがニュース・論文・トレンド分析を統合し、即座に記事化。

ページ上には AI Copilot が常駐し、追記や削除、再構成の提案をしてくれます。

2. Copilotとの共著体験

AI Copilotは、生成後も会話的に編集を続けられる相棒です。

- 「この章を具体例で補って」

- 「タイトルをキャッチーにして」

- 「要約を200字以内に短く」

──といった指示を出すと、その場でページ全体を再構成してくれます。

このため、Gensparkでは完成をAIに任せるより、AIと一緒に磨く感覚が強い。

文章生成型AIというより、「共著エディタ」と言う方が近い存在です。

3. Discoverで他のSparkを学ぶ

左サイドの「Discover」タブには、他ユーザーが作成した人気Sparkが並びます。

テーマ別(例:AI・教育・経済・アートなど)に分類され、クリック一つでページを閲覧・複製可能。

参考になる構成を見つけたら、それをテンプレートとして再利用することもできます。

これにより、「検索→学ぶ→自分で書く→共有する」という循環が自然に生まれる仕組みになっています。

4. 編集・公開・共有まで一気通貫

作成したSparkpageは、

- 非公開メモとして保存する

- リンク共有で仲間に見せる

- 公開Sparkとして全ユーザーに発信する

の三段階で管理できます。

SNS投稿のような軽い感覚でAI記事を発信でき、他者からのコメントや引用も受け付けられます。

つまり、GensparkはAI検索+生成+コミュニティの三位一体構造。

5. Perplexityとの使い分けポイント

| 項目 | Perplexity | Genspark |

|---|---|---|

| 検索性 | 出典重視・構造化 | 記事形式・生成重視 |

| 主体 | AIが調べて提示 | 人が編集して発信 |

| 目的 | 知識を正確に得る | 知識を共有・更新する |

| 雰囲気 | 静的・分析的 | 動的・創発的 |

Perplexityが研究机で本をめくる体験なら、Gensparkは図書館のラウンジで語り合う体験。

AIをどう使いたいかによって、心地よい距離感が変わります。

6. まとめる力がAI時代の新リテラシーに

Gensparkは、単なる検索ツールではなく、知識の翻訳練習場です。

AIが集めた情報を、人間が再構成して他者に伝える。

その過程で、ユーザーは「情報編集の筋肉」を自然に鍛えていきます。

だからこそ、Gensparkはライトユーザーにとっての第一歩としての発信AIなのです。

ライトユーザーが迷うポイント:どっちを使うべき?

AI検索が多様化した今、最初の一歩で迷う人は多い。

「Perplexityの方が賢そう」「Gensparkの方が自由そう」──そんな印象のまま、使い方を見失うケースも少なくありません。

ここでは、ChatGPTやGeminiを普段使いしている人がどう選ぶかの現実的な判断軸を整理します。

1. 「調べたい」と「見せたい」は別の行為

多くの人が混同しがちなのが、「情報を調べる」と「情報を発信する」の違い。

Perplexityは前者に特化し、Gensparkは後者に近い設計です。

| 行動タイプ | 向いているツール | 理由 |

|---|---|---|

| 早く正確な情報を知りたい | Perplexity | 出典付き検索とAI要約が最短経路 |

| 情報を整理して他人に共有したい | Genspark | ページ編集や公開がしやすい |

| 途中で思考メモを残したい | Perplexity(Comet) | Memoryで履歴と文脈を保持 |

| 見栄えの良いまとめを作りたい | Genspark | Sparkpageがテンプレ化可能 |

つまり、「自分のために調べる」ならPerplexity、「誰かに伝える前提でまとめる」ならGensparkが合う構造です。

2. ChatGPT・Geminiとの使い分け例

| シーン | 最適ツール | 使い方の流れ |

|---|---|---|

| アイデア出し | ChatGPT | ざっくり方向性を考える |

| 事実確認・根拠探し | Perplexity | 引用・出典を含めて検証 |

| 記事構成づくり | Genspark | ページ生成→加筆・整理 |

| 再要約・書き直し | ChatGPT/Gemini | 自分の文体に合わせて整える |

ChatGPT・Geminiが生成AIの中心であるなら、PerplexityとGensparkは検索AIの両翼。

両者を併用することで、構想→検証→共有のサイクルが一気に整います。

3. ライトユーザーが抱く「最初の壁」

最初に戸惑うのは、次の3つです。

- PerplexityのUIが検索エンジンっぽくない

→ 実際はチャット型に近く、質問文でもクエリでも機能する。 - Gensparkのページ構造が複雑そうに見える

→ 編集せず閲覧だけでも成立する設計。 - AIの出典がどこまで信頼できるか不安

→ 両者とも明示・クリックで検証可能(特にPerplexityは透明性が高い)。

つまり、どちらも慣れれば即戦力。

ChatGPTの延長線で触っても違和感が少ないのが特徴です。

4. 「合う・合わない」は人の思考スタイルで決まる

- 論理型(答えを早く整理したい) → Perplexity

- 構築型(流れを作りながら考えたい) → Genspark

- 探索型(何が知りたいかまだ曖昧) → Comet(Perplexity+Memory)

AIとの相性はスキルよりも「考え方の癖」によって決まります。

正解を探すより、自分の思考のテンポに合うツールを居場所として選ぶことが大切です。

5. 小さなコツ:「質問の粒度」を合わせる

Perplexityは具体的な質問に強く、Gensparkは抽象テーマから入ると良い。

例:

- Perplexity:「Cometはどんな機能が追加された?」

- Genspark:「AIブラウザの未来とは?」

この質問の粒度を変えるだけで、どちらのツールも一気に使いやすくなります。

Perplexity/Comet/Gensparkの比較表まとめ

AI検索の三巨頭がそれぞれ異なる方向に進化している現在、

最も重要なのは「自分の使い方に合うツールを見極める」ことです。

以下の表は、Perplexity/Comet/Gensparkの違いを思想・体験・目的の3軸で整理したものです。

🔹AI検索ツール三者比較(2025年時点)

| 項目 | Perplexity | Comet(Perplexity内) | Genspark |

|---|---|---|---|

| 思想・設計理念 | 出典の透明性と即答性 | 共存と文脈学習 | 共有と共創 |

| 開発国/体制 | 米国(サンフランシスコ) | 同上(Perplexity社) | カナダ/国際チーム主導 |

| 基本機能 | 出典付き検索・AI要約・リアルタイム検索 | ページ内AI支援・Memory最適化 | Sparkpage生成・編集・公開 |

| UI/操作感 | シンプル・軽量 | ブラウザ統合・文脈アシスト型 | 記事エディタ風・SNS感覚 |

| 記憶・パーソナライズ | 履歴保存(限定) | 本格的Memory搭載(Comet独自) | ページ履歴・他人ページ引用 |

| AIの位置づけ | 回答者 | 書記・伴走者 | 共著者 |

| 出典の扱い | 常に明示・クリックで検証 | 参照リンク+要約同期 | 埋め込み表示+ユーザー編集可 |

| 得意領域 | 事実調査・エビデンス確認 | 思考整理・調査プロセス支援 | まとめ・発信・教育的再構成 |

| 想定ユーザー | 研究者・ビジネス層・調べる人 | ライト研究層・知的作業層 | 学生・ライター・発信者 |

| AIとの関係性 | 指導的(AI→人) | 対話的(AI=人) | 共創的(人→AI) |

| 独自機能 | Focus Mode/Pro Search | Memory Sync/Web Overlay | Sparkpage/Discover/Copilot |

| 料金体系 | 無料+Pro等(月20ドル〜) | 無料アカウントでも使える | 無料+Pro等(月20ドル〜) |

| 情報ソース | Web全域+学術+ニュース | 同上+履歴学習 | Web+ユーザー投稿 |

🧭利用目的別おすすめパターン

| 目的 | 最適ツール | 理由 |

|---|---|---|

| 正確な情報を即取得したい | Perplexity | 出典+AI要約が明瞭 |

| 学びながらリサーチを続けたい | Comet | Memory+ページ内支援 |

| 自分の言葉でまとめたい | Genspark | Sparkpage編集が強力 |

| SNSで知見を共有したい | Genspark | Discover連携で流通性◎ |

| 複数ツールを橋渡ししたい | Perplexity+Genspark併用 | 調査と発信の役割分担が自然 |

💡REIMAGINES視点で見る三者構造

- Perplexity=構造化AI(知識の骨格をつくる)

- Comet=共存AI(知の呼吸を整える)

- Genspark=発信AI(知の声を社会に届ける)

この三つを意識して使い分けると、

AIを道具としてではなく、環境として活用する感覚が生まれます。

REIMAGINES的視点:AI検索の美しいバランス

AI検索の進化は、便利さの競争ではなく、「知性のあり方」そのものの変化を映しています。

REIMAGINESの視点で見ると、PerplexityとGensparkはそれぞれが知の二極──

静と動、構造と創発、整然と混沌。

この両方が揃ってはじめて、人間らしい知の体験が完成します。

1. 静の知性:Perplexity/Cometがもたらす構造化の美

PerplexityとCometは、情報を秩序の中に整えるAIです。

出典を明示し、論理を積み上げ、答えの形を明確にする。

そこには「信頼できる知を、美しく構築する」という静的な美学があります。

Cometがそこに文脈と記憶を加えたことで、

AIは単なる検索補助ではなく、人間の思考の背景音として存在するようになりました。

それは、調べる時間を削るのではなく、考える時間を増やすという設計思想。

整えることの中にこそ、AIの静かな優しさが宿っています。

2. 動の知性:Gensparkが開く共創と発信の世界

一方、Gensparkが描くのは、知識の生態系です。

誰かがまとめ、別の誰かが編集し、また次の誰かが拡張する。

知識は固定されず、流れの中で姿を変える。

そこには完成よりもつづきを大切にする動的な知性があります。

AIが生成し、人間が再構成し、社会が共有する。

それは、知識が「使われるために生まれる」世界。

Gensparkは、知識を開くAIなのです。

3. 静と動をつなぐ「火種」

Perplexityが秩序をつくり、Gensparkが流れを生む。

両者の間にあるのは、思考の火種=問いの存在です。

AIがいくら整えても、人間の問いがなければ知は動きません。

逆に、問いがあれば、静のAIも動のAIも、どちらも意味を帯びる。

REIMAGINES的に言えば──

AI検索とは「正解を出す仕組み」ではなく、

問いを繰り返し燃やす環境にほかなりません。

4. 静 × 動が織りなす美しいバランス

| 軸 | Perplexity/Comet | Genspark |

|---|---|---|

| 知性の型 | 構造化・論理・秩序 | 創発・共感・流動 |

| 感覚 | 静・精緻・分析 | 動・情緒・物語 |

| 行為 | 整理・理解・信頼 | 再構成・共有・共鳴 |

| 役割 | 知の守り人 | 知の語り手 |

この二つは対立ではなく、共鳴。

静と動が交わるところに、AI検索の未来が生まれる。

それは、完璧な効率ではなく、美しい不完全性の設計。

そこにこそ、人とAIが共に考える文化の核心があります。

5. REIMAGINES的結論

AI検索の本質は、「答えるAI」ではなく「ともに考えるAI」。

Perplexity/Cometが思考を支える構造を作り、

Gensparkが思考を広げる空気を与える。

REIMAGINESはその交差点に立ち、

整える知と開く知のあいだで言葉を紡ぎ続ける。

──静と動のあわいに、最も人間的なAIがいる。

それが、REIMAGINES的に見たAI検索の美しいバランスです。

どちらを基軸にすべきか:導入ステップ提案

AI検索の世界は日々進化しています。

そのなかで「どれから使うべきか」を迷う人にとって大切なのは、

同時に全部使うより、段階的に馴染ませること。

REIMAGINES的な導入法は、Perplexityを基軸に、Cometで思考を支え、Gensparkで表現へつなぐ三段構えです。

Step 1|Perplexityを「基礎ツール」として習慣化する

まずは、AI検索の中核としてPerplexityを日常に組み込むことから始めましょう。

Google検索の代わりに、調べごとをすべてPerplexityで行ってみる。

出典付きの回答は信頼性が高く、学びや記事執筆の起点になります。

- 🔍 おすすめの使い方

- 1日1回、気になったニュースをPerplexityで要約

- 勉強・仕事のテーマを入力し、出典リンクをノート化

- Proモードで深掘りリサーチ(分野指定検索が可能)

Perplexityは、「調べる癖」から「整理する習慣」へ導くAIです。

Step 2|Cometでパーソナライズを有効化する

次に、Perplexityの拡張機能であるCometをONにします。

Cometはあなたの調べ方・文脈・履歴を学習し、検索体験を滑らかに最適化してくれる存在。

AIが自分の知的リズムを理解し、必要なときに補助してくれるのです。

- 🧠 Cometでできること

- 開いているページの要約・背景解説

- 関連記事・研究の自動提示

- 「記憶」ベースで調査を引き継ぐ

つまり、CometはAIがあなたの調べ方を覚えるツール。

ここでようやく「AIと共に考える」段階に入ります。

Step 3|Gensparkで共有・要約・発信を補う

最後のステップは、Gensparkを使って情報を外に出すこと。

PerplexityとCometで得た知識を、Gensparkで「Sparkpage」にまとめ、

他者に共有することでAI学習の出力が完成します。

- 💡 活用シーン例

- 学習メモをSparkpage化してSNSで共有

- 仕事のレポートをAI要約→Gensparkで視覚的整理

- 他人のSparkを参照し、構成や言い回しを吸収

Gensparkは、「学びを自分の声で再生する場」。

ここで初めてAIが思考の共著者になります。

📊 AI検索導入ロードマップ

(基礎 → 応用 → 発信 の三段階)

| ステップ | 目的 | 推奨ツール | 結果 |

|---|---|---|---|

| 1. 調べる | 情報収集・出典確認 | Perplexity | 正確な知識を獲得 |

| 2. 考える | 文脈理解・パーソナライズ | Comet | 思考の流れが整う |

| 3. 伝える | 要約・発信・再構成 | Genspark | 知識を社会へ還元 |

この流れを週単位で回すと、

AI検索は習慣ではなく、知的リズムとして根づきます。

🌙 REIMAGINES的補足

Perplexityは「内省」、Gensparkは「表現」。

Cometはその橋渡しとして存在します。

この三位一体を保つことで、AIはあなたの思考空間に自然と溶け込み、

検索が創造の前奏曲へと変わっていくのです。

未来展望:AI検索は第二の知的ブラウザへ

検索エンジンは、もはや「何かを探す」ためのツールではなくなりつつあります。

いまやAI検索は、知識をどう感じるかをデザインする空間へと変わっています。

その象徴が、CometとGensparkです。

1. Cometの未来:AIが世界観を翻訳する時代へ

Cometは、AIが人間の検索行動を観察し、翻訳する仕組みを備えています。

これは単なるパーソナライズではなく、「人の思考の構造をAIが模写する」段階。

近い将来、CometのMemoryは「知識」だけでなく「関心の傾向」「理解の深さ」まで認識し、

ユーザーごとの思考地図を形成していくでしょう。

たとえば、あなたが哲学とテクノロジーの交差点を調べ続けているなら、

Cometはその接点を軸に新しい概念──あなたの世界観──を提案してくるようになります。

それは、AIが人の代わりに考えるのではなく、

「人が考える余白を翻訳してくれるAI」の誕生です。

2. Gensparkの未来:AIが知識のSNSを築く時代へ

Gensparkの方向性は、「知を分散させる」ことによって、集合的な知性を形成する点にあります。

Sparkpageが増えれば増えるほど、AIはそれらを解析し、テーマや観点のネットワークを自動生成。

やがて、世界中のGensparkページが知識のエコシステムとしてつながっていくでしょう。

その未来では、個人の学びや意見が

一つひとつのSparkとして連なり、AIがそのつながりを可視化してくれる。

いわば「SNS的なつながり」が「知的つながり」に置き換わる世界です。

Gensparkは、個人の声をAIが拾い上げ、

知識の合唱を奏でるプラットフォームへと進化していくのです。

3. AI検索は思考体験そのものになる

Perplexityが築いた「構造化」、Cometが示す「共存」、Gensparkが開く「共創」。

この三つが融合すると、検索は単なる「知識へのアクセス」から、

思考のインターフェースそのものへと変わります。

AIはあなたの頭の外側で動く存在ではなく、

思考の流れの中で共鳴する存在となる。

情報を探すのではなく、問いを生きるための道具。

それが、次世代のAI検索──第二の知的ブラウザの形です。

4. REIMAGINES的展望

REIMAGINESが見据えるのは、

「AIが知識を与える時代」ではなく、「AIが知識を育てる時代」。

Perplexityが骨格を与え、Cometが呼吸を整え、Gensparkが血を通わせる。

この三位一体の構造は、まるで知性という生命体のように有機的です。

人とAIが共に記憶し、共に学び、共に創る。

それが、REIMAGINESの描く未来の知的風景です。

✨結語への導き

AI検索は、もはや「探す」ではなく「育てる」行為。

Perplexity/Comet/Genspark──

その三つの光を束ねた先に、創造する知識の新しい地平が広がります。

まとめ・関連記事リンク

AI検索の世界は、情報の速さではなく、思考の深さを競う時代に入りました。

Perplexityが秩序を築き、Cometが文脈をつなぎ、Gensparkが共創を広げる。

それぞれが異なる形で「知の未来」を描きながらも、

三者は共通して──人間の思考を支える環境へ進化しています。

🔹要約:AI検索三者の役割

| AIツール | 位置づけ | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Perplexity | 構造化の核 | 出典重視・信頼性・即答性 |

| Comet | 共存の橋渡し | パーソナライズ・文脈学習 |

| Genspark | 共創の場 | 生成・共有・発信の統合空間 |

REIMAGINES的に見れば、

AI検索は「正確さ(静)」と「創造性(動)」のバランスを取ること。

Perplexityを主軸に、Cometで習慣化し、Gensparkで社会化する。

この構成が、現時点でもっとも自然で、長く続けられる形です。

🔗参考リンク

🌙結語

AI検索は、ただの便利なツールではなく、

「自分の問いを見つめ直す鏡」です。

Perplexityで秩序を整え、Cometで記憶を重ね、Gensparkで言葉をひらく。

そうしてAIと共に、思考が育ち、世界が少しずつ透き通っていく──

それこそが、REIMAGINESが見据える創造する知識のあり方です。