ここに来てくださって、ありがとうございます。

音楽はいつの時代も、人の心を揺らす力を持ってきました。けれども今、AIという新しい筆が、その楽譜に触れ始めています。

Sunoは、ただ「自動で曲を作る」ためのツールではありません。言葉をメロディへ、感情をサウンドへと翻訳し、誰もが創作者になれる入り口を開いています。2025年に登場した最新モデル「v5」は、ボーカルの自然さ、長尺楽曲への対応、そしてStudioによる編集自由度を飛躍的に高めました。

「音楽を作ってみたい」「作品を公開して広げたい」「収益化まで考えている」──そんな人にとって、いまこそが新しい扉を開くとき。この記事では、Suno v5の基本機能から、実際の生成手順、収益化の可能性までを段階的に解説していきます。最後には、AIの進化が音楽という領域にどのように浸透しているのか、その歩みを一緒に見届けてみましょう。

目次

AIと音楽が交わる瞬間──なぜ注目されるのか

音楽はこれまで、人間の感性と技術が織りなす領域でした。作曲や編曲には専門的な知識が必要で、挑戦したくても「自分には無理」と感じてきた人も多いでしょう。ところが、AIの進化によって、その垣根は一気に低くなりつつあります。

AIモデルが理解するのは、単なる数字の羅列ではありません。言葉に込められた雰囲気、ジャンルの特徴、テンポや楽器構成といった抽象的な要素まで捉え、数秒で形にしてくれる。まるで、頭の中に流れていたメロディを誰かがすぐに演奏してくれるかのようです。

特にSunoは「曲を作る体験」を誰にでも開放しました。プロンプトを打ち込むだけでボーカル入りの楽曲が生成され、しかも最新バージョン v5 では、自然な声色と長尺構成まで実現可能。これにより、音楽の入り口は「楽器が弾けるかどうか」ではなく、「どんな世界観を描きたいか」へと移り変わっています。

こうした流れは、単なる技術的進歩以上の意味を持ちます。音楽は人の感情に寄り添う芸術ですが、その創作過程自体がより多くの人に開かれることは、文化の裾野を広げ、新しい表現者を生み出すことにつながるのです。

Sunoとは何か──AI音楽生成の新しい入口

Sunoは、AIによる音楽生成のなかでも特に注目を集めているプラットフォームです。ユーザーはテキストでイメージを入力するだけで、数十秒から数分のフル楽曲を生成できるのが最大の特徴です。しかも、ボーカルや歌詞まで自動的に作られるため、いわゆる「BGMジェネレーター」とは一線を画します。

UIには「Create」「Studio」「Library」「Hooks」「Explore」といったメニューが並び、直感的に操作できる設計になっています。たとえば、Createで最初の曲を作り、Studioでボーカルや楽器を追加・編集し、Libraryで保存・管理。さらにHooksでは短尺のキャッチ部分を共有でき、Exploreを通じて世界中のユーザーの作品に触れられます。まるで音楽SNSと制作ツールが融合したような世界です。

最新のv5では、これまで課題とされてきた「不自然なボーカル」や「短すぎる曲長」が改善され、最大で8分近い拡張が可能に。ステム分離によるマルチトラック書き出し(最大12パート)にも対応し、後からDAWでの仕上げも現実的になっています。

Sunoは単なる技術的なデモではなく、クリエイターにとって実用的な「創作環境」として成長しているのです。音楽を聴く人だけでなく、作る側に立ってみたい人にとっての新しい入口──それがSunоの本質だといえるでしょう。

Suno v5の登場──音質と表現力の飛躍

2025年にリリースされた Suno v5 は、AI音楽生成の「実用域」を一段階押し広げたアップデートといえます。従来のv3.5やv4.5でもフル楽曲を作れる魅力はありましたが、ユーザーからは「ボーカルが機械的に感じる」「長尺になると不自然さが増す」という声が少なくありませんでした。

v5では、まず ボーカルの自然さ が格段に向上しました。息遣いや声質の揺れがより人間的に再現され、歌詞の意味と感情の一致度も改善されています。短いフレーズではなく、サビやブリッジを含めた長い歌唱に耐えられるようになったのは大きな進歩です。

さらに、楽曲の没入感 も強化されました。ステレオ感や空間表現が洗練され、リスナーを包み込むような「immersive audio」が可能に。ヘッドホンやスピーカーで聴いたときの立体感が、従来より一層リアルになっています。

もう一つの目玉は、拡張された曲の長さ。初期生成で最大4分、Extend機能を駆使すれば最大8分近くの長尺も扱えるようになりました。インストゥルメンタルだけでなく、歌入りでも複数セクションを持つ「曲らしい曲」をAIが構築できる点は、創作の幅を広げています。

つまりSuno v5は、「アイデアのスケッチ」から「作品としての完成度」へ一歩踏み出したモデルです。これにより、AI生成曲はもはや遊びやデモにとどまらず、配信や販売といった実践的な領域へと踏み込めるようになりました。

実際の操作:曲を生成するまでのステップ

Sunoを使って曲を作る流れは、シンプルでありながら奥が深いものです。ここでは、初心者が最初の1曲を作るまでのプロセスを整理してみましょう。

1. アカウント作成とログイン

公式サイトまたはアプリにアクセスし、GoogleやDiscordアカウントでサインアップ。無料プランでも50クレジットが毎日付与され、すぐに曲作りを試せます。

2. 「Create」でプロンプト入力

曲作りの入口は Create。ここでジャンルや雰囲気をテキストで入力します。

例:

- dream pop, female vocals, soft synth, melancholic but hopeful

- 「夜明けの静寂、ピアノとストリングス、やわらかな女性ボーカル」

プロンプトは自由度が高く、ジャンル・楽器・ムード・歌詞テーマを組み合わせると精度が増します。

3. 生成と試聴

数十秒でAIが音源を生成。通常は1〜2分の楽曲が出力されます。気に入らなければ再生成、または別のプロンプトで試せます。

4. 「Studio」で編集

生成後の曲は Studio でさらに手を加えられます。ボーカルと楽器のステムを分け、歌詞を入れ替えたり、楽器パートを追加したりできるのが特徴です。最大12トラックまで分離可能なので、DAWでの後編集とも相性が良いのです。

5. 保存と管理

完成した曲は Library に保存されます。ここで「Public / Private」を切り替えられるため、公開したい曲はフィードやExploreに流れ、非公開で持っておきたい場合は自分だけの保管庫に残せます。

6. シェアと発見

短尺フックを生成する Hooks を使えば、TikTok的なショート形式でシェア可能。世界中のユーザーが作った曲をExploreで探すこともでき、インスピレーションの宝庫となります。

こうした一連の流れを通じて、ユーザーは「音楽を作る」という体験を短時間で得られるのです。これが、従来のDTMや作曲学習では得られなかった圧倒的な参入のしやすさにつながっています。

曲の構造的限界と可能性

Suno v5は飛躍的に進化しましたが、それでもまだ「AIならではの制約」と「人間ならではの補完領域」が存在します。逆に言えば、そこにこそ創作の余地と可能性が眠っています。

時間の限界と拡張

現状、初期生成はおおよそ1〜4分程度。Extend機能を使えば最長8分前後まで拡張可能ですが、後半になるほど曲の一貫性が薄れたり、メロディが単調になる傾向があります。これは人間の作曲でも同じ課題であり、AIに「曲らしさ」を学ばせる過程が続いている証といえるでしょう。

ボーカルとコーラスの扱い

v5でボーカルの自然さは格段に上がったものの、「複数ボーカルの掛け合い」や「複雑なハーモニー」を自在に制御するのはまだ難しい場面があります。ただしStudioでステム分割を活用すれば、人間の声や別の音源を組み合わせて補強することが可能です。

楽器パートの複雑性

AIはジャンルに応じて自動的に楽器を選び配置してくれますが、例えばクラシックの室内楽やジャズの即興のような繊細な表現は完全再現が難しい段階です。一方でエレクトロニカ、ポップス、アンビエントなどは親和性が高く、Sunoが得意とする分野でもあります。

可能性の広がり

制約を踏まえつつも、Sunoはすでに「デモ音源」や「BGM制作」を超えて、配信可能な完成曲を生み出せるレベルに近づいています。AIがベースを作り、人間が編集や演奏を加えることで、両者の強みを活かしたハイブリッド作品が増えていくでしょう。

つまりSunoの限界は「壁」ではなく、「人間とAIが協働するための余白」だと捉えることができます。そこをどう活かすかが、クリエイターに委ねられているのです。

収益化・商用利用:注意点と実践術

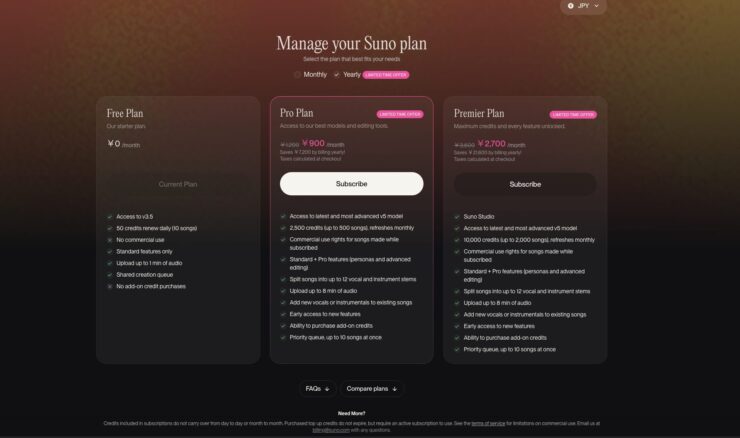

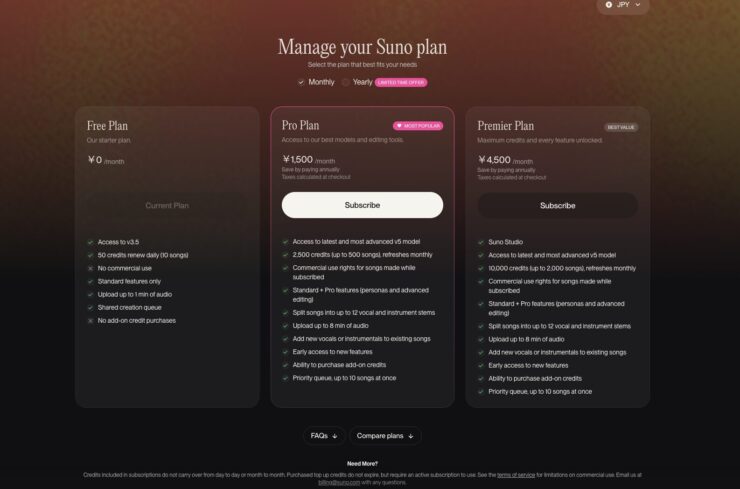

AIで音楽を作ったら「配信して収益化できるのか?」というのは、多くの人が最初に抱く疑問です。Sunoは有料プランを利用することで商用利用が認められていますが、日本の著作権法との兼ね合いも含めて整理しておきましょう。

Sunoのライセンス規約

- 無料プラン:非商用利用限定。SNSでのシェアや個人的な使用はOKですが、配信や販売は不可。

- Pro / Premierプラン:生成曲を商用利用可能。SpotifyやApple Musicなどで配信し、収益化することができます。

- クレジットを消費して生成した曲については、ユーザーに商用利用権が付与されます。

プロプランは年払いにすると、月に900円でした、2025年10月03日時点。

月払いにすると、月額1500円でした、2025年10月03日時点。

日本の著作権制度との関係

- 日本の著作権法では「人の創作性が反映された作品」にのみ著作権が発生します。

- AIが自動生成した部分は著作権の対象外とされる可能性が高いですが、人が歌詞を入力する/編集する/アレンジするなどの創作的関与があれば、その部分に著作権が認められる場合があります。

- 実際には「AI+人間の共同創作」として扱うのが安全です。

収益化の方法

- 音楽配信サービスに登録

Tunecore Japan、BIG UP!、DistroKidなどを利用してSpotifyやApple Musicに配信。 - YouTube収益化

自作のミュージックビデオにSunoの曲を使用して公開。広告収益を得る。 - BGM販売・ライセンス提供

Audiostockのようなストック型サービスや、ゲーム・広告への直接提供。ただしAI生成曲を禁止しているプラットフォームもあるため要確認。 - 自ブランドのコンテンツに活用

PodcastやWebサイト、商品PVなどで使用することで間接的に収益化する。

実践上の注意点

- クレジットの管理:商用利用する曲は必ず有料プランで生成したものに限る。

- 開示の透明性:「AI生成曲である」と明記することで後のトラブルを防ぐ。

- JASRAC登録のハードル:AI生成曲の著作権管理団体への登録は現状難しい。直接配信や契約での収益化が主流。

AIが作った曲をどう活かすかは、クリエイター次第です。Sunoは「作る」だけでなく「稼ぐ」までの道筋をすでに用意していると言えるでしょう。

実例・コミュニティ動向から見る傾向

Sunoは音楽制作ツールであると同時に、世界中のユーザーが成果を共有するコミュニティ的な空間でもあります。公開設定にした楽曲はフィードやExploreに流れ込み、再生数や「いいね」でちょっとした交流が生まれます。この動きから、AI音楽の現状のトレンドが見えてきます。

人気のジャンルとスタイル

- エレクトロニカ/シンセウェーブ:AIが得意とする電子音響ジャンルは安定して人気。短い時間でも完成度が出やすい。

- アンビエント/チルアウト:自然音や持続的なパッドを活かした曲は「没入感が高い」と評価される。

- ポップス/ヒップホップ:歌詞を重視したジャンルではv5の自然なボーカル表現が注目を集めている。

曲の長さと構成の傾向

- 多くのユーザーが 2〜4分前後 の楽曲を生成。聴きやすさとSNSでの拡散性を考慮している。

- Extend機能で長尺化する試みもあるが、品質と集中力のバランスから「聴き切れる長さ」に落ち着く傾向が強い。

Hooks文化

- Hooks(短尺クリップ)は急速に利用が広がっている。

- TikTok的な「バズる短いフレーズ」を狙って共有するユーザーが多く、AI音楽がSNSと融合する象徴的な機能になっている。

コミュニティの姿勢

- 「AIに任せきり」ではなく、「自分なりのプロンプトの工夫」や「人間の編集を加える」ことに価値を見出す流れが広がっている。

- 作品を共有することで他人のプロンプトを学び、次の創作に活かす循環も生まれている。

こうした傾向は、AI音楽が単なる実験段階を超え、文化的な交流の一部として根づき始めていることを示しています。Sunoはツールであると同時に、ユーザー同士の学び合いと刺激の場でもあるのです。

結び:AIの進化は音楽方面も着実に進行中

ここまで見てきたように、Suno v5は「AIで音楽を作る」という体験を確実に実用の段階へ押し上げました。誰もが数行の言葉から曲を生み出せる時代になり、しかもその楽曲は配信や収益化に結びつけられる。これは従来の作曲プロセスでは考えられなかった変化です。

もちろん、AIが人間の感性を完全に代替できるわけではありません。長尺での構成の弱さや、複雑なボーカル表現の限界は依然として存在します。しかし、そうした「隙間」こそが、人間の創造性を差し込む余地となります。AIが提供する下地に、人間が感情や物語を重ね合わせることで、新しい音楽文化が形づくられていくのです。

今、音楽の世界はかつてないほど開かれています。プロだけでなく、趣味で曲を作りたい人、映像やゲームに音楽を添えたい人、あるいは収益を目指す人まで、すべての人に門戸が開かれている。

AIの進化は静かに、しかし確実に音楽方面にも進行中です。Sunoはその象徴のひとつとして、私たちに新しい問いを投げかけています。

──「音楽を生むのは誰なのか?」

その答えを探しながら、これからの創作を楽しんでみてください。