OpenAIが発表した最新の動画生成モデル「Sora 2」が注目を集めています。アイデアをそのまま映像化できることを掲げ、従来のSoraから物理挙動やキャラクターの一貫性を大幅に改善したと言われています。アプリとしてはTikTokのような縦型フィードやリミックス機能を備え、創作と視聴を一体化した新しい体験を提供する設計です。まだ米国とカナダでの招待制スタートながら、世界中のクリエイターが早くも可能性と課題を語り始めています。本記事では、日本で利用可能になる前に押さえておきたいSora 2の概要と第一印象を整理します。

目次

Sora 2とは何か(概要とモデルの位置づけ)

Sora 2は、OpenAIが発表した最新の動画生成AIモデルであり、「テキストから映像へ」を実現する次世代のクリエイティブツールです。従来版のSoraに比べて、物理挙動やキャラクターの一貫性が強化され、映像のリアリティが一段と高まったと説明されています。単に短いアニメーションを出力するだけでなく、人物や背景、光の動きまで含めて「ストーリーのあるシーン」を生成できる点が特徴です。

さらに重要なのは、Sora 2がモデル単体ではなく「アプリ」として公開されたことです。ユーザーはアプリ上でプロンプトを入力し、生成された映像をそのまま共有・視聴できる仕組みが用意されています。つまり、ChatGPTがテキスト領域で果たした役割を、Sora 2は映像領域で担おうとしているのです。AIが文章から動画へと拡張していく流れの中で、Sora 2は「誰もが映像作家になれる時代」の象徴的な一歩と位置づけられます。

アプリとしてのSora:TikTok型フィードと創作性

Sora 2が特に注目される理由のひとつは、単なる生成モデルにとどまらず「アプリ」としての側面を持つことです。ユーザーはテキストやプロンプトを入力するだけで映像を作成でき、その結果はアプリ内のフィードに流れ込みます。このフィードはTikTokやYouTube Shortsを思わせる縦スクロール形式で設計されており、創作と視聴がシームレスに接続されているのが大きな特徴です。

また、生成された動画は「リミックス」機能で他のユーザーが加工・再編集できるため、SNS的な連鎖的創作の文化を狙っていることが分かります。さらにユニークなのが「キャメオ」と呼ばれる仕組みで、自分や友人の顔を使って動画に登場できる機能が組み込まれています。使用されると通知が届く仕組みになっており、無断利用を防ぐ配慮も見られます。

従来の動画生成AIは出力結果を個別に保存して共有するだけでしたが、Sora 2は「作る→見せる→反応が返る」という一連の体験をアプリの中で完結させています。この点で、単なる技術デモを超えた動画SNSとしての可能性が強く意識されているのです。

安全性と制御:OpenAIの設計思想

Sora 2は「誰でも動画を作れる」ことを打ち出す一方で、安全性や社会的リスクにも大きな配慮がなされています。まず基本方針として、著名人や公人の顔を無断で利用することはできず、肖像権を侵害するようなプロンプトはブロックされる設計です。また、暴力・性的・過激な内容は生成段階で制御され、出力動画にはAI生成であることを示すウォーターマークやメタデータが付与されると報じられています。

さらに、アプリ内フィードの設計においては「ユーザー自身が体験をコントロールできる」ことが重視されています。たとえば、刺激的な映像を増やしたい人、落ち着いた雰囲気の動画を見たい人など、個々の嗜好に応じてフィードの傾向を調整できる仕組みが用意されています。これはアルゴリズム主導の中毒性フィードへの懸念に対する対策でもあります。

Sam Altman自身もブログで「短期的な満足ではなく、半年後に振り返って良かったと思える体験を目指す」と語っており、SNS的快楽の連鎖に偏らない設計思想を掲げています。こうした姿勢は、動画AIが社会に受け入れられるための前提条件といえるでしょう。

第一印象とユーザーの声(レビュー・評判)

実際に触れたユーザーからは、驚きと戸惑いが入り混じった声があがっています。肯定的な意見として多いのは、「数秒のプロンプトでリアルな映像が生まれる驚き」や「背景や環境の描写が美しい」という点です。特に既存の映像をリミックスする機能は、遊び感覚で体験できる点が評価されています。

一方で、批判的な声も少なくありません。「人物の動きが不自然」「キャラクターの一貫性が崩れる」「プロンプト通りに表現されない」といった不満が散見されます。Redditやコミュニティでは「まだ研究段階のデモに近い」と冷静に見る意見もあり、期待と現実の差を感じるユーザーも多いようです。

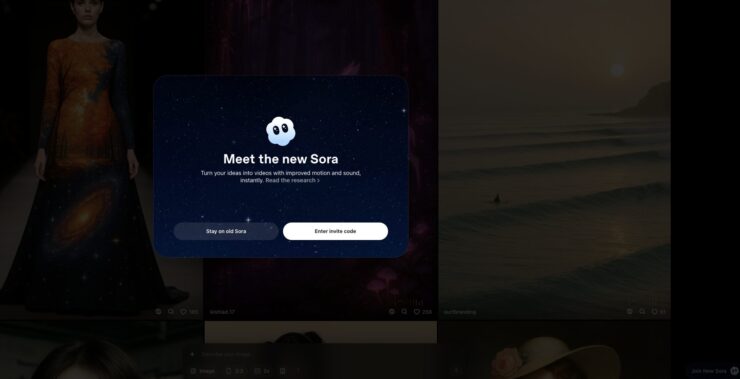

また、日本からアクセスした場合、Soraのウェブ版では「Meet the new Sora」と表示され、右下に「Join New Sora」ボタンが出現しますが、現時点では招待コードを入力しないとSora 2を使うことはできません。実際に利用できるのは米国とカナダの一部ユーザーに限られており、日本ではまだ概要やレビューを追う段階にとどまります。

このように、ユーザーの第一印象は「映像生成の可能性は感じるが、まだ試験運用的」というのが大勢を占めています。

クリエイター視点での可能性と課題

Sora 2の登場は、映像制作の敷居を一気に下げるインパクトを持っています。これまで映像編集やアニメーション制作には高度なスキルとソフトウェアが必要でしたが、テキストから映像を生成できるSora 2は「誰でも映像作家になれる」未来を提示しています。短編映画や広告用コンテンツ、SNS投稿など、即時性のあるクリエイティブの現場での活用が強く意識されるでしょう。

一方で、課題も多く残されています。最大の懸念は著作権や肖像権です。誰かの顔や既存作品を無断で使うことは制限されていますが、技術的に抜け穴が生じる可能性は否定できません。また、AI生成作品と人間による作品の境界が曖昧になれば、クリエイターの価値や収益機会が損なわれる恐れもあります。

さらに、映像の品質に関しては「リアルすぎて偽情報に悪用されるリスク」と「不自然さや物理破綻が目立つ未熟さ」の両極が存在しています。つまり「革新性と危うさ」が同時に内包されているのです。クリエイターにとって重要なのは、このツールを「置き換え」としてではなく「拡張」としてどう活用するか、という視点だといえるでしょう。

まとめ|今後どうなるか

Sora 2は、動画生成AIが「研究の域」から「社会的な利用」へ踏み出した象徴的な存在です。従来のSoraより表現力が増し、アプリとしての仕組みも整ったことで、ただの技術デモではなく「映像SNS」のような場を目指しているのが特徴といえます。

もっとも、現段階では米国とカナダの招待制での公開にとどまり、日本から自由に利用できる状況にはありません。ウェブ版に「Join New Sora」のボタンが表示されても、招待コードがなければアクセスできない制約は続いています。普及のタイミングや提供範囲はまだ読めませんが、将来的に国内でも解禁されれば、多くのクリエイターや一般ユーザーが体験記事や作品を公開する流れが加速するでしょう。

今回の記事では速報的に概要と第一印象を整理しましたが、今後は実際に利用可能になった段階で「具体的な操作感」や「作品制作のプロセス」に踏み込んだレビューが求められるはずです。Sora 2がもたらすのは、動画制作を誰にでも開かれた体験に変える未来か、それとも新しい課題を増やす転換点か──。その答えは、これから世界中のユーザーが使い始めることで徐々に見えてくるはずです。

よくある質問(FAQ:2025年10月時点)

Q1|日本でいつ使えるようになるの?

A1 現時点では、Sora アプリおよび Sora 2 は 米国とカナダのみで招待制ローンチ中 と公式に案内されています。

OpenAI は段階的に提供拡張する計画を示しており、将来的には他国にも開放される見通しですが、日本で一般に使えるようになる時期は未公表。

Q2|商用利用できる?著作権はどうなる?

A2 OpenAI の利用規約には、生成コンテンツを違法・詐欺目的に使うことは禁じられており、知的財産権侵害が疑われる使い方も制限されています。

ユーザーコミュニティ上では、「生成した映像は100%ユーザーのもので、商用利用も可能」という意見もあるものの、この見解は公式の明言ではなく、利用規約や制限条項を踏まえた解釈に留意する必要があります。

さらに、無料プラン/試用プランでは透かし(ウォーターマーク)が付くこと、プロ版で除去可能、という情報も複数で言われています。

Q3|ウォーターマークや透かしは外せる?

A3 公式情報では、出力動画には「透かし/ウォーターマーク」がデフォルトで付与され、それに加えてメタデータ(AI生成であることを示す記録)が埋め込まれている仕様であると報じられています。

ただし、一部報道では「プロプラン利用者はウォーターマーク除去が可能になる可能性」が示唆されており、将来的に機能選択制になる可能性も言われています。

Q4|動画の長さ・解像度・制限は?

A4 OpenAI のヘルプによると、Sora の動画生成では最大 20秒 の長さ制限があり、プロンプト入力の後、映像生成には最大1分程度かかることもあるという記述があります。

また、解像度やアスペクト比、バリエーション数を設定できるという記述も見つかっています。

将来的な Sora 2 モデルでは、改良された制御性・物理表現強化を謳っており、長めの映像や高解像度出力も視野に入っている可能性があります。

Q5|Cameo(似顔利用)機能はどう使える?無断使用されない?

A5 Cameo 機能とは、ユーザー自身の顔や声を使って映像に登場させる仕組みで、User が自撮りで顔・声データを登録する必要があります。

利用された際には通知が行く仕組みと報じられており、無断で顔が使われることを防ぐ設計になっているようです。

ただし、実際の運用での誤判定・悪用耐性などは未知数。Cameo を登録・利用する際はプライバシー・同意管理の部分を慎重にチェックする必要があります。

参考リンク(公式・関連情報)

- OpenAI 公式:Sora 2 概要

https://openai.com/index/sora-2 - OpenAI 公式:Sora アプリ サポート情報

https://help.openai.com/en/articles/12461230-sora-app-and-sora-2-supported-countries - OpenAI 公式ブログ(Sam Altman):”Sora 2″ 発表記事

https://blog.samaltman.com/sora-2 - The Verge:Sora 2 のアプリ機能とCameoについて

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/789126/openai-made-a-tiktok-for-deepfakes-and-its-getting-hard-to-tell-whats-real - WIRED:Sora アプリの社会的影響に関する記事

https://www.wired.com/story/openai-sora-app-ai-deepfakes-entertainment - Reuters:Sora 2 ローンチ報道(2025年9月30日)

https://www.reuters.com/world/americas/openai-launches-ai-video-tool-sora-standalone-app-2025-09-30 - OpenAI ヘルプ:Sora 動画生成の利用方法

https://help.openai.com/en/articles/9957612-generating-videos-on-sora